湖北文艺名家—李乃蔚

李乃蔚

在中国当代工笔人物画领域,李乃蔚是一个不容忽视的名字。这位1957年出生的艺术家,以其极致精微的写实技巧、深沉的人文关怀和对传统工笔画语言的现代性探索,在画坛独树一帜,成为当代中国工笔人物画的杰出代表。

李乃蔚毕业于湖北美术学院中国画专业,一级美术师,现为湖北省美术家协会主席、湖北美术学院特聘教授、武汉纺织大学“阳光讲席教授”。同时,他还是中国美协理事、中国美协美术工作者职业道德建设委员会委员、中国美协国家重大题材美术创作艺术委员会委员,以及中国画学会常务理事、中国工笔画学会学术委员会委员、湖北书画院院长、湖北省工笔画学会会长、武汉市文史馆馆员,在美术创作、研究和教育等领域都具有重要影响力。

李乃蔚的艺术成就获得了社会各界的广泛认可,荣获第二届全国中青年德艺双馨文艺工作者荣誉称号,获湖北省文艺明星奖、屈原文艺奖、美术文华奖,获湖北省五一劳动奖章,并享受国务院政府特殊津贴。

在艺术创作方面,李乃蔚的作品参加第六届、第八届至第十四届全国美展,共参加八次五年一届的全国美展。这一纪录充分展现了其持续而旺盛的艺术创造力。其代表作《山菊》获首届全国中国画人物画展银奖(最高奖)、《银锁》获第九届全国美展银奖、《归云》获第二届全国中国画展银奖、《清音》获第十届全国美展铜奖、《生日》获当代中国青年书画展金奖、《蓝花花》获第十二届全国美展优秀奖提名。此外,《清音》获庆祝建党80周年全国美展优秀奖(最高奖)、《待鸿》获庆祝建军85周年全国美展优秀奖(最高奖)。

在重大历史题材创作方面,李乃蔚的工笔画作品《李自成进京》入选中华文明历史题材美术创作工程,参加中华文明史诗大展,并被中国国家博物馆收藏;作品《刘邓大军千里跃进大别山》被中国共产党历史展览馆收藏。

李乃蔚的工笔画创作展现出独特的艺术风格,他将西方古典油画的写实技法与中国传统工笔画的精髓完美融合,形成了极具个人特色的艺术语言。

其作品以极致精微的写实技巧著称,在肌肤质感、服饰纹理等细节刻画上达到了令人惊叹的程度。这种极致的写实并非单纯的技术炫耀,而是服务于对人物精神世界的深度挖掘。

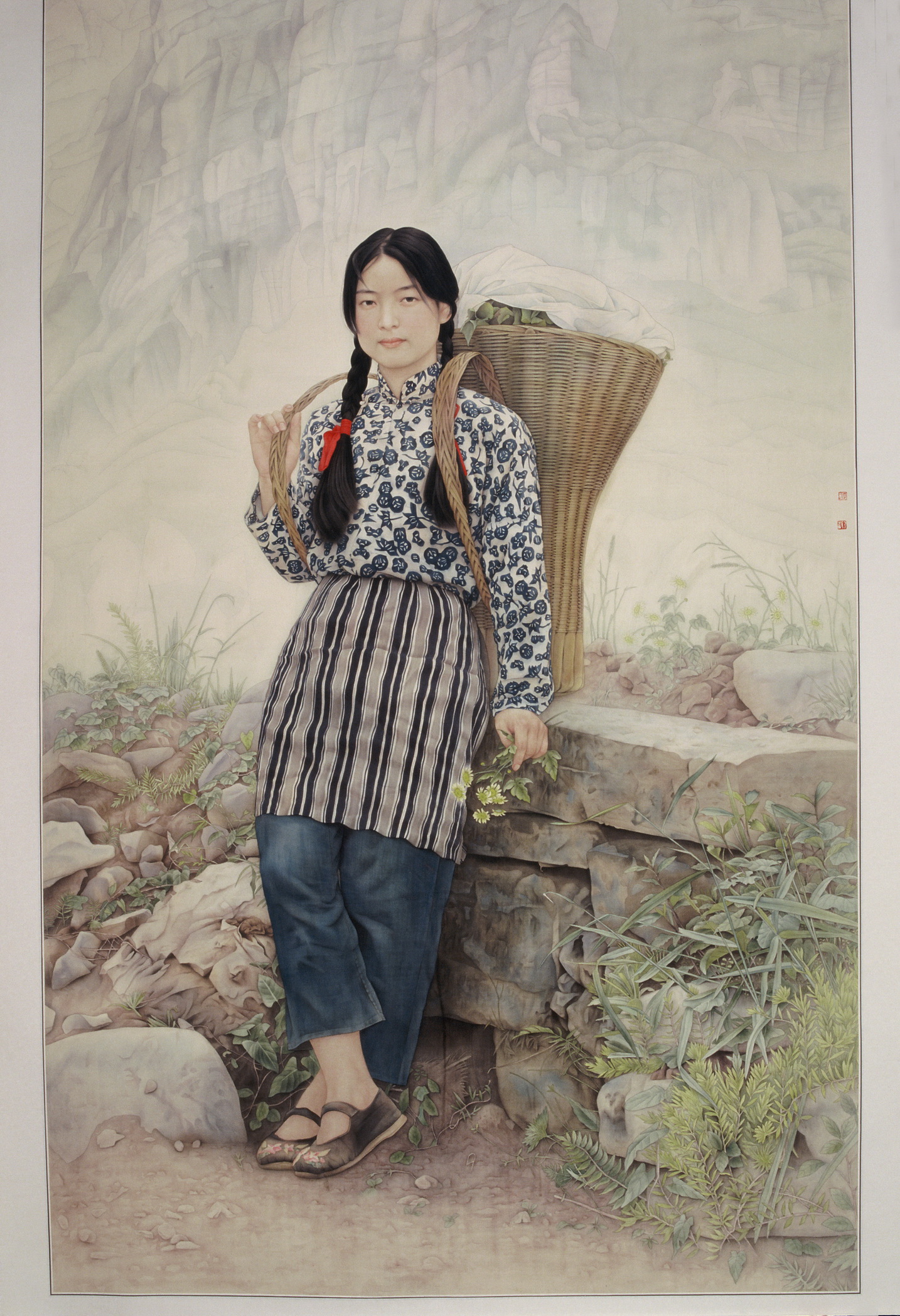

在创作题材上,李乃蔚始终保持着深厚的乡土情怀与人文关怀。他的《山菊》、《银锁》、《土家织女》等作品,多以少数民族女性为描绘对象,通过质朴、含蓄的艺术形象,展现了中国传统文化的精神内涵。他认为,中国传统文化根植于农耕文明,描绘这些带有原生态乡土气息的形象,能够表达"对传统文化的承继与怀念"。

除了艺术创作,李乃蔚在美术教育和艺术传承方面也作出了重要贡献。作为湖北美术学院特聘教授,他致力于培养年轻一代艺术家,将自已多年的创作经验和艺术理念传授给学生。同时,通过担任湖北省工笔画学会会长等职务,他积极推动工笔画艺术的传承与发展,组织多项艺术活动,促进了湖北地区美术事业的繁荣。

回顾李乃蔚的艺术生涯,展现了一位艺术家如何通过持久的专注、严谨的态度和清晰的艺术追求,在传统与创新之间找到自己的道路。从早期的学院训练到如今的成熟大家,他始终保持着对艺术的纯粹态度,坚信"评价一个画家,最终还是靠作品说话"。

李乃蔚用数十年的艺术实践,为中国画的当代发展提供了宝贵的经验。他的作品不仅是对工笔画技法的推进,更是对传统文化精神的当代诠释,在极致精微的笔触中,焕发着永恒的艺术神采。作为当代中国工笔画领域的重要代表人物,李乃蔚的艺术成就必将在中国美术史上留下深刻的印记。

当代工笔人物画的重大收获

——李乃蔚的工笔人物画赏析

孙克

中国画的发展历经兴衰起伏,20世纪以来更是毁誉不绝、争议不断。为人们始料不及的是,改革开放30年来,随着社会经济的迅猛发展,思想解放的逐步推进,尽管面临着西方现代文化艺术思潮的强势袭来,古老的中国画不但未曾束手待毙而走向“末日”,反而愈挫愈勇尽显生机。记得1986年关于中国画前途的一场论辩中,“穷途末日”和“方兴未艾”两种截然不同的判断,显示了不同的历史思辨方法,在突然袭来的思潮面前,做了全然不同的立场选择。至于若干年后中国画可能“兴”或“亡”到什么程度,大约谁的心里也没底。30年过来,中国画的兴盛繁荣状况的确可称历史空前,这是中国画家们全力以赴的成果,是新兴的艺术市场推力的结果,更是民族文化的生命力的真实体现。中国画的复兴,标志着中国人内心民族文化意识的觉醒,这是不可阻挡的力量,中国画的兴盛飙扬是必然的。

上世纪80年代以来,工笔重彩画的重新兴起,是影响深远、意义重大的事情,近千年来文人水墨写意画独占画坛主流的局面,逐渐改观。20世纪的中国画,在社会制度和经济结构发生巨变以及西方文化大举进入的情况下,逐渐有所改变。50年代以后,对中国画的改造力度主要放到水墨人物画方面,在强调反映现实生活、为社会主义服务方面从意识形态出发给与思想的划定,艺术方面则限定吸取西方“科学”的写实方法,结果以“素描加笔墨”的格式成为主流。这期间,工笔重彩画这一古老画种的进展不大,主要原因还是缺乏进步的自身动力和外在推力,从事工笔画的群体较小,在审美观念上更未能跳出古人的樊篱。尤其是人物画大多以古装仕女为主,风格基本未脱明清以来纖秾柔弱的审美趣味,虽然如徐燕荪、刘凌沧诸前辈努力发挥所长,尝试创作了历史题材的图卷,但风格缺乏突破,且非现实革命题材,未能引起官方领导的重视。新时期到来,以思想的开放为真正的时代特征。工笔重彩艺术迎来前所未有的发展时期。三十年过去,如今工笔重彩画在全国性大展里,和水墨画不但做到分庭抗礼,且有凌驾其上之势,以致不少人开始思考水墨写意画是否应该扶持的问题了。

工笔画的繁荣发展的势头,主要推动因素有二,其一是开放时代解除各样的束缚,包括来自古人的前人的既有模式,包括来自意识形态的种种清规戒律,于是,画家们的眼界放开了,似乎没有什么不能画和画不了的题材事物。其二是大批年轻画家成为工笔画的主力。50年代以后结合了西画素描法的水墨人物画受到普遍推重,在美术院校里,工笔重彩课程不过是辅助性的技法课程而已。直到80年代,重大主题性的人物画创作仍以水墨占主要位置。现代工笔人物画的发展相对缓慢。80~90年代,形势有了变化。中国画的突破性发展,表现在工笔画的突飞猛进上,到新世纪10年来这大约是85年中国画论争时人们始料未及的。回眸这一时期的成就,无疑是以众多青年画家的参与投入,更重要的是令人耳目一新铭记难忘的佳作陆续的出现。随着时光的推移,这些作品被赋予经典的里程碑式的历史记忆。而这些书写着当代美术史的青年画家仍然继续其热情执着的艺术追求,我想这正是中国画活泼强大的生命力的所在。

李乃蔚和他的人物画艺术正是我们所愿看到的那些富于才华、功力扎实、执着追求的画家所创作出具有时代探索精神的、技艺精到、形象生动典型从而赋有经典意义的作品。从上世纪80年代开始,李乃蔚在工笔人物画领域勤奋而默默地耕耘,自1984年有作品《一鸣惊人》参加第6届全国美展,每年都不断地推出新作。记得80年代中期湖北省美术理论界成为十分活跃的“新潮”中心,在一片热闹的思潮涌动中,还有像李乃蔚这样默默的作着“十年磨一剑”功夫的画家,的确是我始料所不及的。直到1997年在全国人物画展览会举办时,李乃蔚的《山菊》引起评委们一致关注,并获得最高奖项—银奖(金奖未设)。《山菊》的问世,在当年的中国画界引起广泛的关注,由于这件作品在人物画创作上达到的高度以及技艺表现的深度,令人们对工笔重彩艺术的发展前景不能不作更多的思考。当然,《山菊》在技法和表现力达到的高度,几乎又成为一个成功的高度的标示,在当下美术界无声而激烈竞争意味的创作热潮中,起到了引领作用。当我们仔细回味这些年来工笔画在技艺层面的发展过程,就会发现这种“攀比”和“追赶”现象的存在。这或许是市场经济给与中国画发展的推动力。

《山菊》(1996)及以后推出的《银锁》(1999),引起关注和赞赏,代表了李乃蔚自上世纪90年代以来人物画个人风格的追求和成熟,也成为工笔人物画创作的新高度,具有丰富的含义。首先,李乃蔚的人物画以真实、具体、生动的形象突破多年来人物画简单一律的脸谱式的程式和“点到而止”式的粗糙肤浅。《山菊》和《银锁》人物主题的确定,是画家知青生活建立起来的对于农民的情感和认识,在寻求人性的纯真和单纯、寻求内心的宁静和美质的对象时,他的目光锁定在大山深处未被污染的山花野卉上。人们在这里感受到的是人和自然和谐的呼吸,是宁静的、素洁的、单纯的美。或许在《山菊》这个女孩身上,缺少一些城市同龄人的时尚套装、性感的挑逗、“追风”的狂热乃至肢体的曝露,但任何一位观众都会感叹这位女孩端庄文静健康的美,在她清澄的眼神后面,隐藏着一颗宝贵的晶莹纯洁的灵魂。

中国画从来属于写意文化,其精神源头是寓于远古以来的农耕文明孕育的中庸哲学,包括道家和儒家共同拥有的天人合一的自然宇宙观。中华文化中的伦理价值从来超越灵肉的审美愉悦。中国绘画的产生与发展又深受汉字书写审美和工具技法(线描)的限定,重意象而轻物象,与西方艺术重写实求精确的物欲态度大相径庭。任何民族的文化都具有其传承的稳定性,而外来文化的介入总会产生不同程度的影响。20世纪早期开始,欧洲写实绘画包括素描和写实油画开始通过新型美术教育,在中国传播并立住脚跟,且随着西来物质文明而以其为更多中国人所接受。经过20世纪的折冲樽俎,中国画家们似乎在融通借鉴中适应了这种外来压力下保存和发展自身的状况。所以,不同程度的融合西画观念和技法,则是当下中国画家们几乎无可回避的选择。在《山菊》这幅画上,较多的运用了空间、明暗的处理,适当的在传统固有色中揉进环境因素,使得作品的严谨深入的写实风格更为协调突出。此画整体的处理也做到了完整统一,改变了常见的简单的符号、概念化的道具、衬景的粗粒手法。湖北画界的朋友告诉我,李乃蔚作画的耐心深入十分罕见,画面上每一块石头,每一枝花草,都是一遍遍的分染,务求精到。所以他的人物画都需一至两年才能完成。我想,唯其如此,他的作品方能如此经得住推敲,而像他那样反复深入的刻画、多层次的罩染,还能够做到不僵不板式要见真功夫、真本领的。

《银锁》作于1999年,又是画家深入鄂西农村生活体验得来的灵感,寻求到了适于自己所唱的题材。这是李乃蔚创造发掘的又一位山乡旧宅里美玉明珠般的女孩形象。此画在艺术上又前进了一步,画面的色彩节奏更为清晰明快,技法更为成熟,如红色调的裤子染得特别鲜明而厚重,层次丰富,把历来是为难题的技法成功解决了。记得当年看到原作时,女孩手背上有一条青色脉管,远看隐约近看却无,十分微妙。我这里并非提倡大家都这样具体写实的作画,毕竟中国画工具材料技法审美有自身传统,但是,李乃蔚的努力探索证明中国画同样能够达到视觉表现的完美高度。

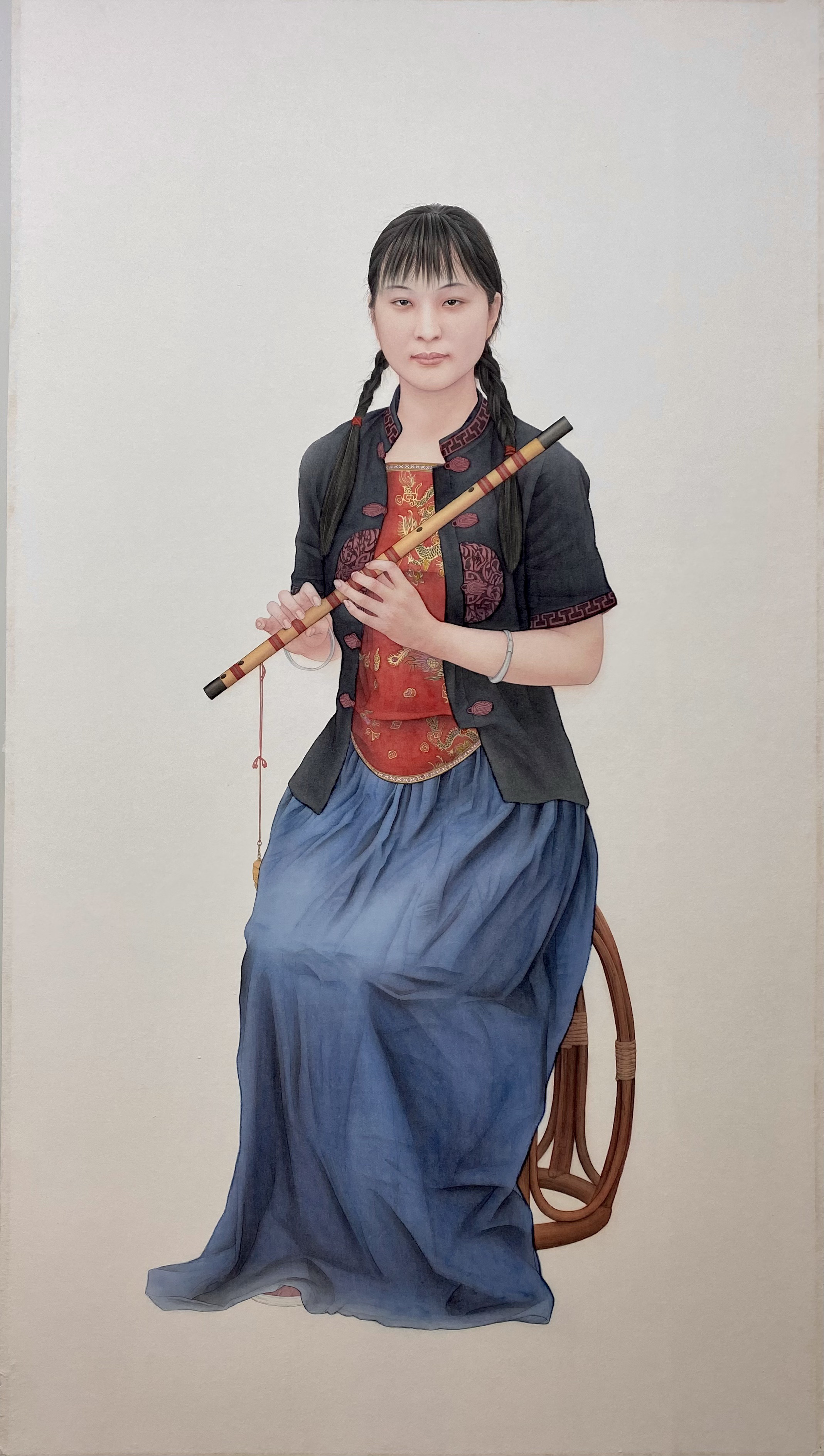

李乃蔚对待艺术精诚投入的精神,实在感人。当年徐悲鸿先生为傅抱石题画“元气淋漓,真宰上诉”,杜甫有诗曰“十日画一水,五日画一石,能事不受相促迫,王宰始肯留真跡”,都可拿来给李乃蔚。李乃蔚作画之认真投入,画界知名。当下社会经济转型时期,在经济利益刺激下,学术界造价腐败现象严重。美术界也存在浮躁的现象,尤其在一些青年画家中,急于事功求成的心理,形成追风模仿、脱离生活,不愿沉潜锤炼的现象,时有所见。就是某些名有所成的画家当下也难免为时风所累,或追随潮流,或追求市场,多年拿不出令人耳目一新之作,令人叹惜。所以像李乃蔚这样能够以艺术为人生追求,能深入生活、耐住寂寞、潜心创作的画家,理应成为画界楷模。他的成功,除了品格与天份才华条件外,功力,学养,勤奋缺一不可,而专注与勤奋无疑令他秀出同侪,在当代众多工笔画家群中,一帜独树。李乃蔚十年磨一剑的功夫令人佩服,可他也并未因画得慢而新作少,在《山菊》和《银锁》创作的前后,都有不少作品问世。像《清音》、《停云》(2001)、《归云》(2002)《清风》《秋语》《伊人》(2003),《聘》(2007),一直到全国11届全国美展推出《红莲》(2009),而这件人物画作品前后历时五年之久,也见他作画之严谨慎重。

李乃蔚当代人物画创作的成就,它对于艺术的探索精神和精诚严谨的态度,乃至于他的艺术道路标示的方向等等,都值得我们认真思索、研究。

2010年7月于京华道不孤斋

极致写实和独立艺术品格

——李乃蔚的工笔人物画

邵大箴

李乃蔚是一位绘画多面手,工笔、写意、素描、白描俱能,尤以工笔人物见长,且以极致写实手法在画坛独树一帜,引起广泛反应,且影响越来越大,褒奖者众,质疑和批评者亦有之。艺术家的创作在社会上有不同的评价,而不是轻易给予否定,这是正常现象,这是社会民主化和艺术多元化的标志之一。众所周知,在学理上艺术批评不可能持一个标尺衡量一切创作,因为人们的审美需求之广泛和多样,而艺术家创作之异彩纷呈,犹如自然界呈现出来的使人难以置信的各种奇妙形态。艺术创作又是艺术家个人的劳动结晶,每个人各有不同于他人的天赋、性格、爱好和修养,在风格面貌上必然有自己的独立追求,绝对难求统一。艺术创作最忌一律化,即使同一风格,如写实、写意,也一定是“一龙九种,种种有别”。人们的审美趣味喜新厌旧,艺术上的标新立异符合人性常理。这些基本观念,应该是我们讨论李乃蔚极致写实工笔人物画的出发点。

我用“极致写实”来评说李乃蔚的艺术创作,是想与人们给予他艺术以“极端写实”的评价有所不同。我认为,“写实”是一种艺术手法,不论其传载的观念和外在表现的技巧,都有广阔的包容度。西方美术史上,有古典写实、浪漫主义写实、表现性写实、象征性写实、超现实主义写实和超级(照相)写实,等等。在中国绘画史上,很少用写实这个词,常用“写形”这个观念。写形的理论由来已久,如顾恺之的以形写神说,张彦远《历代名画记》中所记述的“图形,绘画是也”(颜光禄)、“存形莫善于画”(陆士衡)等各家的言论、人像中的写真说,等等。写实既然是一种方法,它有相对独立的技巧和品格要求,不能用别的绘画方法和理论,如用轻视或基本否定“形似”的文人画观念去对它评头论足,这是特别要注意的。另一方面,它又必须受到一般艺术原理的制约,也就是说写实的绘画必须符合艺术创造规律而不能违背之。例如它必须有艺术品格,不能低级、庸俗,不能缺乏应有的艺术性。事实上,艺术史上的各种派别的写实绘画,例如美国的超级写实主义即照相写实主义,也是重视艺术语言的。它借用摄影技术,用绘画手段逼真地、惟妙惟肖地再现客观物象。同时,作者也表达了自己的艺术观念:聚焦客观事物的形,探索它内在的本质,从而引发人们对“真实”的思考。这种注重现代科技手段、具有观念性的,在形态上带有自然主义色彩的写实艺术,只能流行一个时期,并不代表绘画的发展方向。但它在一个方面的试验或创新,对现代艺术的进程还是有所推进的,它至少扩充了绘画语言的表现手段。

李乃蔚的写实工笔人物画似乎不带有特别的观念性,他没有颠覆传统工笔画和创立新的写实画派的意图,但他个人的天性要把事做得尽善尽美,把画画得极致,在传统的基础上推进写实的技巧。正如他自己所说:“每个时代的艺术家都有其特定的表达方法,而人生际遇、性情禀赋的差异又使其表现方式千姿百态……”(《后记》,载《李乃蔚画集》,人民美术出版社,2011年)为画好一件作品,他预先精心设计,制作的过程长达两三年,一个色块要反复画数十遍,人物形象更是精雕细琢,力求尽善尽美。这在当前画界是十分罕见的,艺术史上也不多见。大家知道,我们一般从两个角度来评价艺术家的作品,一个是创作的难度,另一个是艺术家在劳作中表现出来的智性和灵性,这两者缺一不可。光有难度,很难区别艺术家创作与工人匠师劳作的区别,因为匠师们做一件家具也需要复杂的工序和繁重的劳动。反之,只论智性和灵性很可能导致艺术家竞相表现自己的“天才”而失之于草率,缺乏艺术创作必要的严谨性。李乃蔚的工笔画不缺制作的复杂程序和劳动的艰巨性,现在要讨论的是,他的作品是否反映出他的艺术智性和灵性。通常我们说的艺术家的智性和灵性,一般是在谙熟艺术创造原理上表现出来的独特创造性。

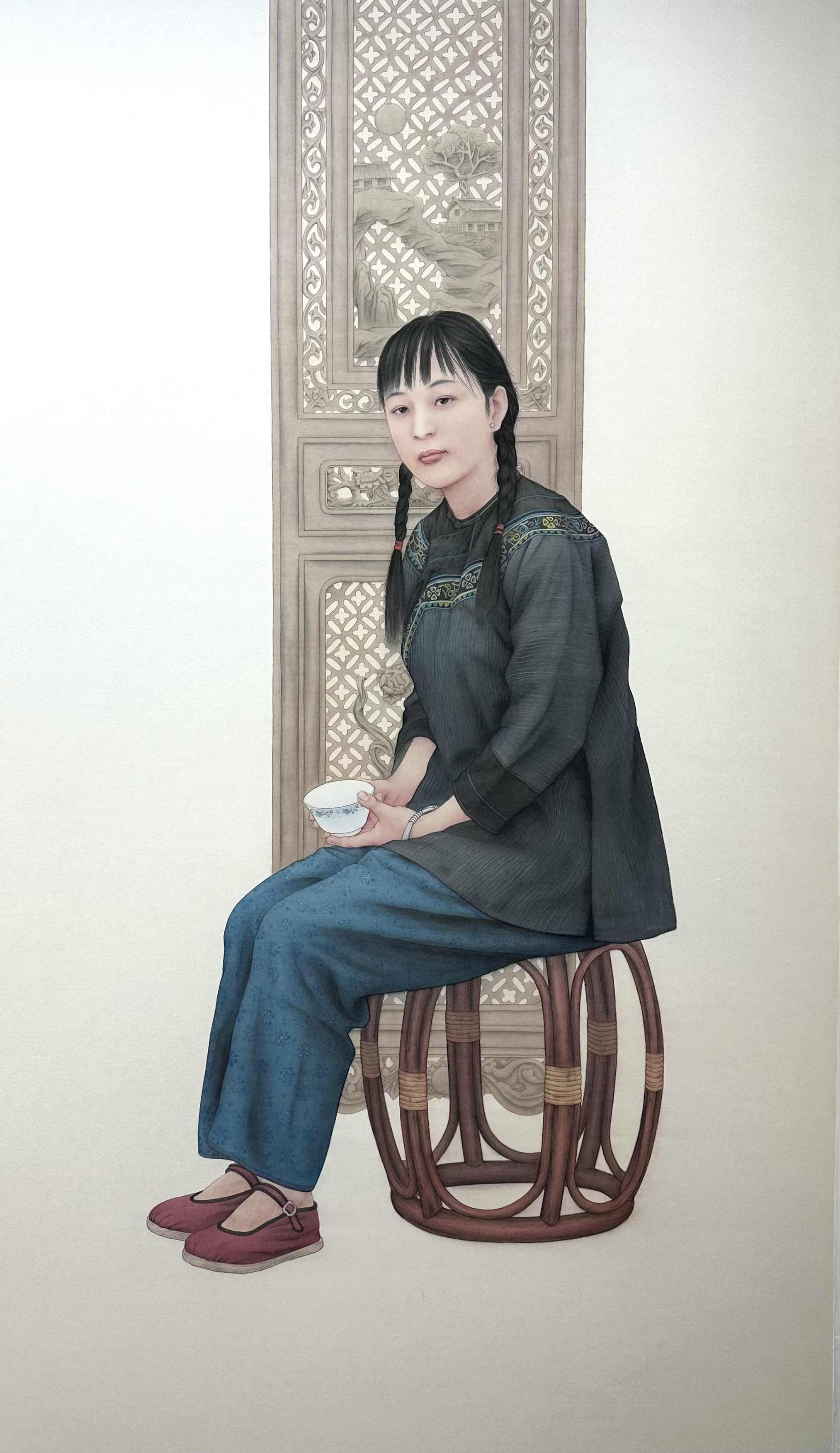

从李乃蔚的作品中可以看出,他的禀赋中具备两种相辅相成的品格:作画态度极端认真,求其技术精湛、语言技巧完备和形象真实生动。绘画创作不避讳精微、细致的描写手法,技巧的精微、细致与否并不关乎绘画品格的高低,关键是作品要有整体感,要有形象的生动性,这便是中国画论反复强调的不要“谨毛失色”。对此,李乃蔚有清醒的认识,他不是以显示自己的写实技巧为目的,而自觉“力求在传承的基础上融入当代的审美情趣,表达自己的所思、所感、所悟,再现时代人物的风貌与情怀、意韵与神采。”(同上)李乃蔚笔下的现实人物与历史人物,重视人物形象刻画,在精确的形似中既表现客观对象本身的特质,即外形的美和内在的气质,同时诉诸自己的主观感情。写实艺术最忌物象纯客观地展示和作者感情的冷漠,而李乃蔚作品中的人物不论是早期的历史题材《甲申三百年祭》《黄帝战蚩尤》,以及之后创作的诸多青年女子人像,如《染秋》《秋语》《流年》《生日》《湘妹子》《山菊》《银锁》《清音》《归云》《清风》、《聘》《红莲》等,以及描写陕北民间乐手的《黄土情》,都可以感觉到作者对被描写人物的深刻理解和他的感情倾向。在现实人物肖像中,他尊重对象,从人性的角度揭示他(她)们自身的美感,与她们有内在感情的交流。因此,这些人物形象是鲜活的,艺术语言也富于灵韵,与缺乏感情的极端写实的照相写实主义作品迥然不同。

李乃蔚细致地刻画人物,但他不面面俱到地处理画面,他不仅善于在实写中表达可以意会的感情,而且还善于以实带虚,以虚衬实,如背景的处理手法因人物的性格而定,或实或虚,或有详尽描绘,或一笔带过,或具体交代,或略为暗示。我们说,传统的写意精神既表现在水墨写意的语言中,也体现在写实的工笔画中,不受技法的局限。工笔画的写实方法和文人画“逸笔草草”的写意笔墨技巧,都是弥为珍贵的财富,是支撑中国画生生不息的两根支柱。不可设想传统中国画的表现语言只有写意水墨而无工笔重彩,或者相反。再者,这两种传统国画的基本技法也会随着时代的变革而不断得到补充和发展。犹如写意水墨有无限的拓展空间一样,写实工笔画的新形态也会层出不穷。20世纪以来,在中西融合大思潮的推动下,传统工笔画吸收西画素描造型和外光及色彩技巧,面貌发生了有目共睹的变化。李乃蔚正是在这个基础上将工笔写实技巧推向极致的。应该说,人们对他作品的赞赏有三个由浅入深的层次:逼真的写实技法是其一;作者勤奋操作所表现出来的敬业精神是其二;从艺术的角度品评由极致写实技巧所传达出来的神韵即作品所体现的艺术品格,是其三。不用说,这后一个层次是李乃蔚艺术作品的真正价值所在。

艺术创造与时代的关系是相当微妙与复杂的,人们常常问,我们的时代精神是什么,艺术如何反映时代精神?我想,生活在我们周围的普通人的形象都刻有时代的印记,在他们身上的两种品格—奋进的精神和沉着、淡定的生活、劳动态度,是我们这个时代精神的集中反映。一切事业的奋斗、进取都需要与之相对应的沉着、淡定的态度。在当今过多浮躁的社会生活中,沉着、宁静和淡然,已成为时代内在的需要。李乃蔚不受时尚影响、特立独行的艺术追求,和他创作的人物形象传达出来的宁静优雅情怀、温和含蓄的意韵与丰润活泼的神采,与我们时代的内在精神十分吻合,从而显示出难能可贵的艺术大家风范。

2012年9月

作品欣赏

《归云》工笔画 220cm×120cm 纸本 2002年

《红莲》工笔画 245cm×189cm 纸本 2009年

《甲申三百年祭》工笔画 200cm×130cm 绢本 1987年

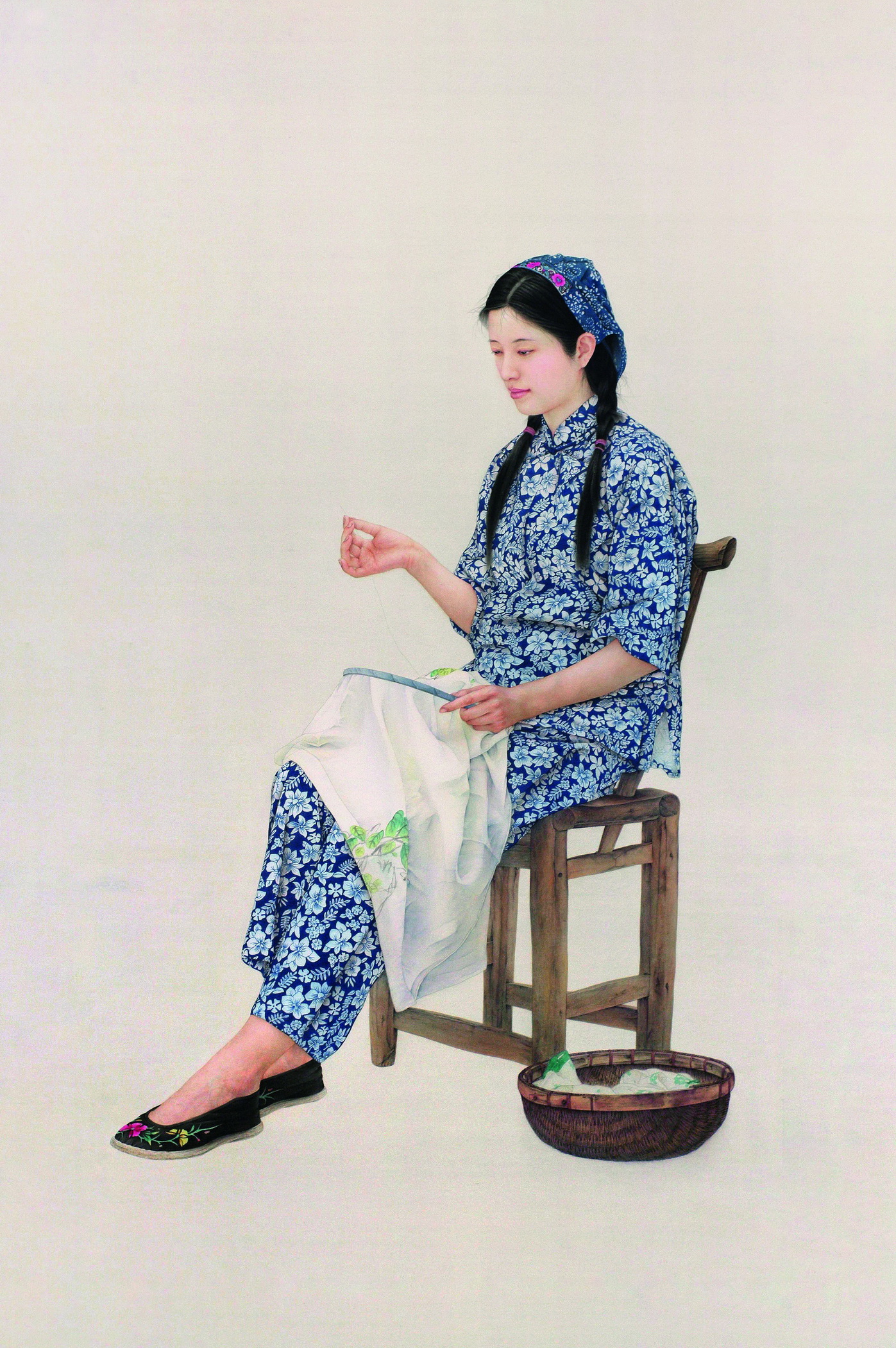

《蓝花花》工笔画 187cm×103cm 纸本 2010年

《良宵》 纸本 180cm×97cm 2016年

《清音》工笔画 130cm×219cm 绢本 2001年

《山菊》工笔画 220cm×135cm 绢本 1996年

《生日》工笔画 114cm×153cm 绢本 1995年

17工笔画《土家织女》186x221cm 纸本 2019年

工笔画《百合》186X103CM 纸本 2012年

工笔画《待鸣》纸本 180厘米X97厘米 2022年

工笔画《黄帝战蚩尤》106cm×214cm 绢本 1989年

工笔画《苗寨酒歌》纸本 画芯尺寸 224cmX100cm 2021年

工笔画《屏》纸本 180cmX97cm 2024年

工笔画《银锁》186X160CM 纸本 1999年

李乃蔚工笔人物画《映月》208cmx98cm 纸本 2017年

水墨画《曹植造像》80X50CM 纸本 1989年

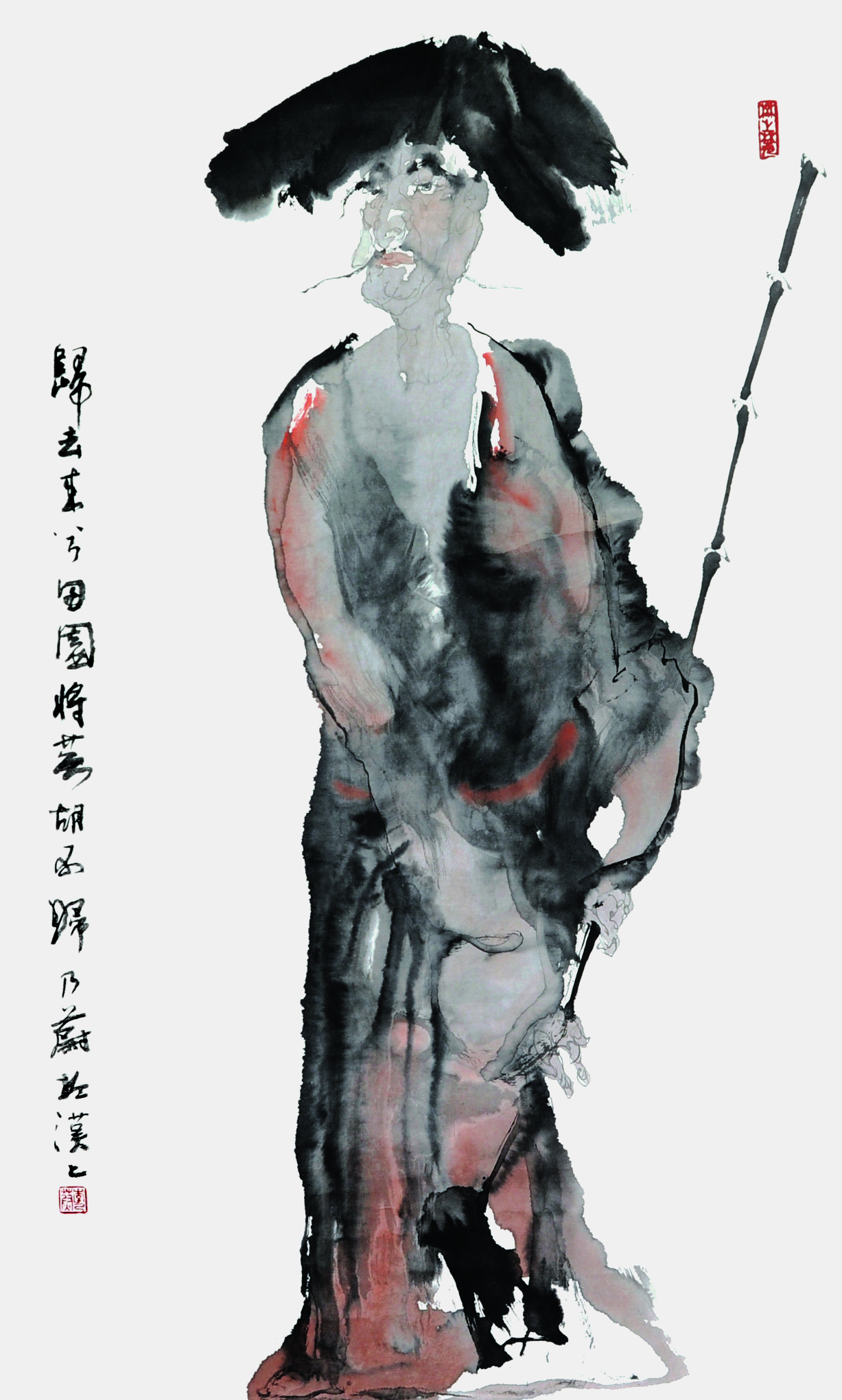

水墨画《归去来兮》纸本 136X68CM 1990年

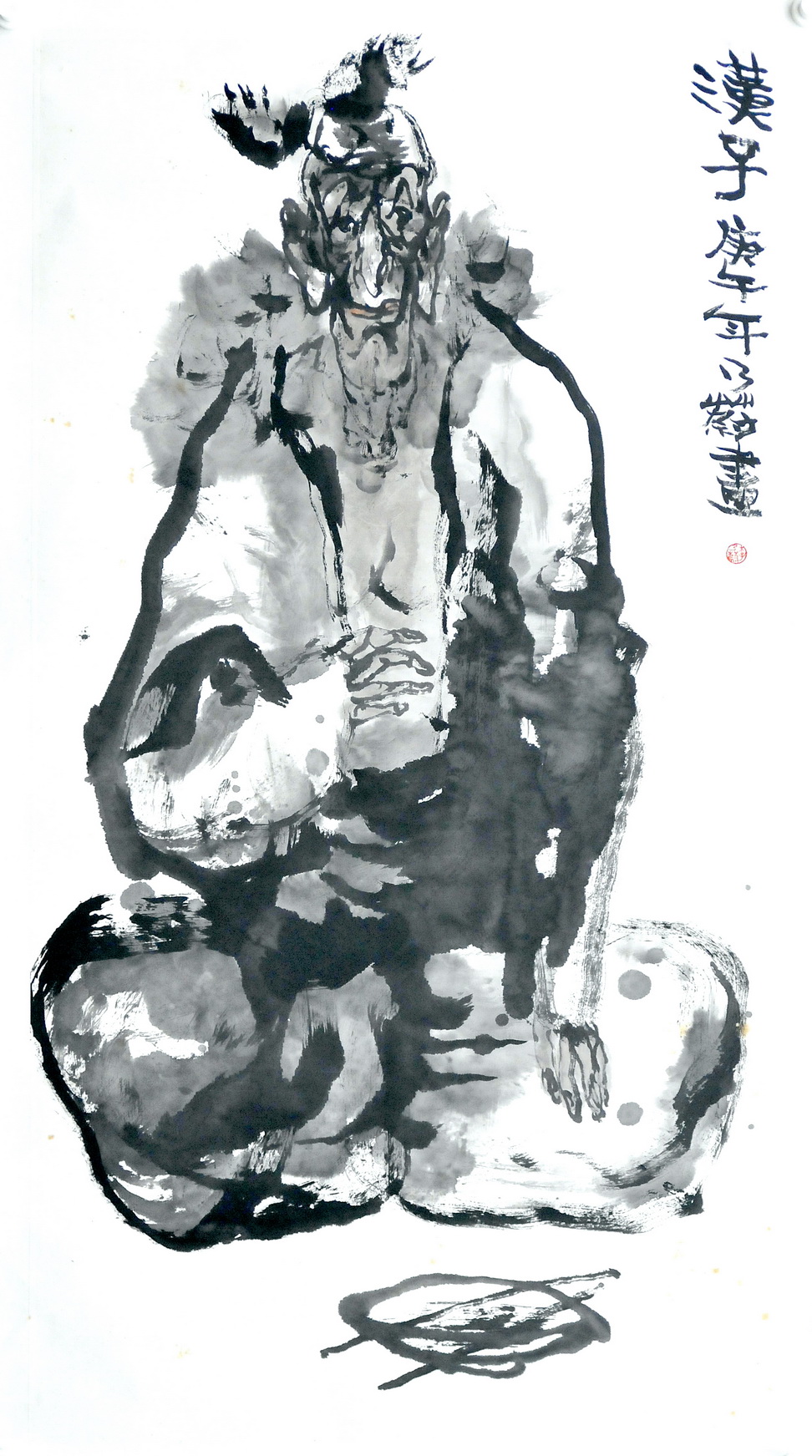

水墨画《汉子》纸本 80X50CM 1990年

水墨画《李自成进京》李乃蔚 李洋 277.5 cm × 544 cm 纸本 2016年

水墨画《刘邓大军千里跃进大别山》纸本 800X280CM 2020年

水墨画《六君子造像》68X68CM 纸本 1990年

水墨画《品书消闲图》纸本 80X50CM 1990年

水墨画《众生相》108X90CM 纸本 1990年

友情链接

主办单位:湖北省文学艺术界联合会 技术支持:荆楚网

地址:湖北省武汉市武昌区东湖路翠柳街一号

联系电话:027-68880703 留言信箱:hbswlwczx@126.com 邮政邮编:430071

鄂公网安备 42010602002566号