专访 | 江汉:用镜头守望乡土

文艺家·江汉

中国摄影家协会会员、湖北省新文艺群体带头人、湖北省摄影家协会“文艺两新”委员会副主任、恩施州摄影家协会副主席、恩施州影视艺术家协会副主席。

在湖北恩施的群山之间,有位摄影师始终用镜头聚焦这片土地上的人与事——他就是江汉,土生土长的利川人。从记录乡村老人的生存状态,到展现湖北山水的壮美风光,他以影像为笔,书写着湖北的乡土故事。

缘起:未完成的记录

江汉与摄影的缘分,始于一份藏在童年记忆里的遗憾。生于利川市南坪乡的他,从小听着爷爷的抗美援朝故事长大,可这些故事却随着爷爷的离世散落成碎片,成为未完成的记录。这份遗憾,在他心中埋下了用影像留存记忆的种子。

2008年,一次偶然的拍摄让他真正读懂了摄影的意义。当时,他用相机记录下一位辍学劳作的少年,而这些照片最终引来社会援助,改变了少年的命运。那时的他意识到,“原来纪实摄影不只是凝视,更是唤醒。”

和农民一起吃午餐

2019年,对江汉而言是极具意义的一年。这一年,他不再满足于零散地记录湖北乡土,而是正式系统性开启了「守望」项目。此后的无数个日子里,他的脚步穿梭在恩施连绵起伏的群山之间,目光始终追随着那些在乡村角落里的老人。

在走访中,江汉发现了一个令人心酸的现象:许多独坐门槛的老人,除了身份证上那张小小的、略显僵硬的照片外,这辈子竟再没有其他任何影像记录。他们的人生故事,那些关于岁月、关于家庭、关于生活的点点滴滴,如同空荡老屋里的寂静一般,仿佛随时会随着时光的流逝彻底消散。

特别是一位婆婆的话,像一把重锤狠狠击中了江汉的内心。那位婆婆拉着他的手,眼神里带着一丝期盼与恳求,轻声说道:“拍张照吧,留给孩子们挂墙上,省得他们以后找不着相。”没有华丽的辞藻,没有激烈的情绪,只是一句平淡到近乎朴素的请求,却道尽了乡村老人们对生命存在感的深切渴求——他们不希望自己在子女的记忆里,连一张清晰的面容都留不下。也是从这一刻起,江汉清晰地感受到,自己按下快门的指尖多了一份沉甸甸的重量。

捕捉最真实的情感

谈及拍摄时的难忘经历,江汉总会想到与一位91岁老奶奶相处的那个午后。那天,他见到了一位听力已不太好的老奶奶。刚开口问候,老人便好奇地问起他的姓氏,“我姓江”,江汉清晰地回答。可老人没听清,皱着眉又问:“是姓钱吗?”他耐心解释,“不是钱,是江。”老人却又听成了“田”,再次追问:“那是姓田咯?”反复几次后,江汉看着老人认真又略带困惑的神情,索性笑着应了一声“是”。他知道老人或许依旧没弄清,但当看到老人脸上瞬间绽开的笑容——那笑容像被阳光晒暖的皱纹,带着满足与亲切时,他忽然觉得,姓氏的对错早已不重要,“她开心就好。”

这段看似微小的互动,却让江汉对摄影有了更深的领悟:“摄影从来不止是按下快门的机械动作,更重要的是和拍摄对象建立起情感的连接。”在他看来,拍摄中真正的困难,从不是翻山越岭的奔波,也不是等待光影的煎熬,而是如何走进对方的内心,让他们在镜头前卸下所有防备。

为了做到这一点,江汉有自己的办法。他常常会放下相机,先和拍摄对象坐上半天甚至更久,拉着家常聊起过往,或是帮他们择一把菜、递一杯水。在这样细碎又真诚的相处里,拍摄对象渐渐忘记了镜头的存在,那些未经雕琢的神情便自然而然地流露出来。

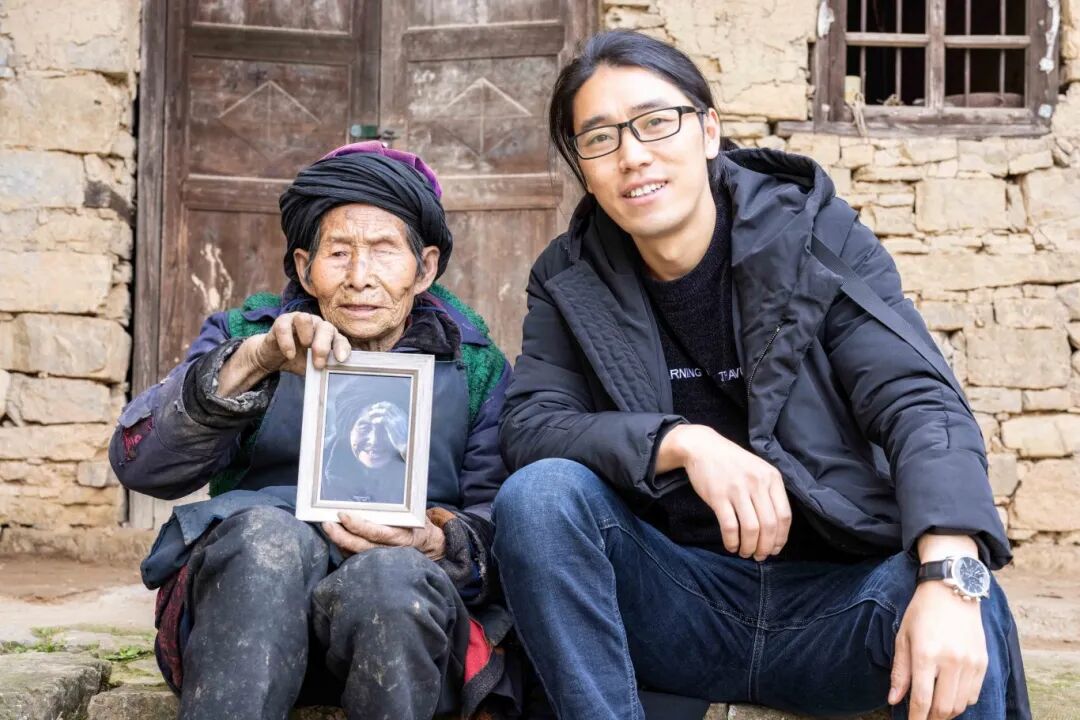

江汉给老人送照片

江汉代表性作品《守望》系列,真实地记录了当下时代里一群人的生存状态和精神面貌。他坚持拍摄真实的人物、真实的环境、真实的情感。人物的皱纹、手上的老茧、眼中的光芒,这些细节的真实是纪实摄影的生命力所在。

他坦言,在保证真实性的前提下,会通过艺术性的手段来强化作品的表现力和感染力。这主要体现在光影的运用、构图的选择、瞬间的捕捉以及后期编辑的适度调整上。例如,在拍摄恩施的山水风光时,他会等待最佳的光线条件来展现大地的壮美轮廓和古老村落的静谧生活,让画面更具美感和抒情性。即便是拍摄纪实人像也会注重背景的选择、光影的质感,使人物更突出、形象更丰满。

江汉认为,好的纪实摄影作品应该“基于真实,高于真实”。它不仅是客观记录,更融入了摄影师的主观思考、审美判断和情感投射。最终目的是通过艺术性的表达,让观众不仅能“看到”现实,更能“感受”到现实背后的情感力量和深层意蕴,从而引发更多的关注和思考。这就像一篇好的报告文学,事实是准确的,但语言是富有感染力的。

扎根本土 突破瓶颈

江汉坚持本土创作的核心动力,是对摄影的热爱与对家乡的好奇心。他认为用心观察思考,便会发现家乡每日新故事。在他看来,按下快门是与家乡的 “对话”,他希望用镜头留存记忆、展现家乡魅力。其经历证明,心怀热爱与好奇,家乡便有拍不完的题材与值得定格的温度。

江汉拍摄利川齐岳山

他认为扎根本土创作拥有一些无可比拟的优势。一是文化理解的深度:生于斯长于斯,对本地的历史文化、风土人情、生活习惯有着内在的、深度的理解。这种“文化浸润”是外来者短期内难以企及的。二是人际资源的积累:长期在本地生活和工作,会逐渐积累起丰富的人际关系网络。这便于江汉找到更有代表性的拍摄对象,也更容易与他们建立信任关系,从而更容易深入拍摄他们的生活,获得更自然、更动人的影像。三是持续记录的便利:对本土题材的拍摄可以不受时间限制,进行长期持续的跟踪记录。他可以反复前往一个地点,跟踪一个项目,记录一个对象或一个主题在不同时间维度的变化。这种连续性往往能产生更厚重、更有力量的作品。

江汉作品《欢乐的午餐》

当然,拍摄本土题材时间久了也会“审美疲劳”,但是江汉有自己的办法保持新鲜感,突破瓶颈。例如回归到“人”和“故事”。当他感到疲劳时,会暂时放下对形式和技巧的执着,重新回到关注“人”本身,倾听他们的故事。记录故事,总是让他的拍摄有了更持续的动力。

其次是变换视角和创作方式,尝试用不同的视角去看待熟悉的环境。比如,从宏大的景观转向微小的细节;从纪录式的平实描绘转向更强调个人感受和主观表达的艺术化呈现;或者尝试新的拍摄技法、后期处理风格,甚至尝试视频、多媒体等不同的媒介形式。

最后是持续学习和深度研究,不仅学习摄影本身,也深入学习本地的历史、民俗、社会变迁等知识。了解的越多,看到的层次就越多,就越能发现新的拍摄切入点和主题,不断重新“发现”家乡。

江汉作品《想当年》

江汉还提到,他也会适时走出去,每年多次参加各种高层次的培训和活动,看看其他地方的风土人情和创作方法,目的是为了反观和反思本土题材。同时,他也注重与外地摄影师、其他领域的艺术工作者交流,他们的视角和反馈常常能给自己带来启发,帮助自己跳出固定思维,重新审视身边熟悉的事物。

谈及省新文艺群体带头人、省摄协“文艺两新”委员会副主任等身份,江汉感受到的是责任与担当。他认为自己需要更多地关注和培养本土摄影人才,尤其是在“文艺两新”领域需要搭建更多平台,让新兴摄影力量有机会展示他们的作品和理念。比如他办过多场次的摄影培训,利川市摄协的“公益摄影大讲堂”,也组织过数十次的采风活动。在他看来,这些活动都让本土摄影人有了更多的学习机会和交流平台,也能将湖北的乡土影像推向更广阔的舞台,推动湖北摄影事业的创新发展。

艺术简历

江汉,中国摄影家协会会员、湖北省新文艺群体带头人、湖北省摄影家协会“文艺两新”委员会副主任、恩施州摄影家协会副主席、恩施州影视艺术家协会副主席、利川市摄影家协会副主席。湖北省中青年优秀文艺人才库成员、“湖北青年影像”奖获得者、中国摄影家协会第五期中青年摄影人才培训班学员、“国家艺术基金”项目2023年《新时代全媒体摄影人才培训》学员。

参展经历:第二、三、五届农民摄影大展,2022年平遥摄影展,2023年第五届全国青年摄影展,2023年湖北青年影像展,2023年第三十届湖北省摄影艺术展,2023年第十四届中国摄影艺术节,2023年丽水摄影展,2024年湖北恩施学院“守望·故土”个人摄影展,2024年“守望·相助”葡萄树下助农专题(个人)摄影展。

部分获奖:作品《扁担校长和他的学生》《城市过客》获第二届全国农民摄影大展优秀奖;作品《留守儿童的午餐》《幸福的光芒》获第三届全国农民摄影大展优秀奖;作品《护送》获第五届全国农民摄影大展优秀奖;作品《弹棉人》获2017年全国职工纪录片大赛金奖;作品《鄂西山顶新能源》获“喜迎二十大 礼赞新时代”湖北省摄影作品展一等奖;作品《守望》入选湖北省青年影像展、第五届全国青年摄影展;作品《光明在前方》获第三十一届湖北省展一等奖;作品《钢铁画》入选“影动长江”全国主题摄影大展;作品《光明在前方》入选第三十届全国摄影艺术展。

友情链接

主办单位:湖北省文学艺术界联合会 技术支持:荆楚网

地址:湖北省武汉市武昌区东湖路翠柳街一号

联系电话:027-68880703 留言信箱:hbswlwczx@126.com 邮政邮编:430071

鄂公网安备 42010602002566号