专访 | 罗海东:在笔触和思辨中享受书法的静谧

文艺家·罗海东

湖北大学艺术与设计学院教授、硕导,中国书法家协会书法教育委员会委员,中国文艺评论家协会会员,湖北省书法家协会副主席。

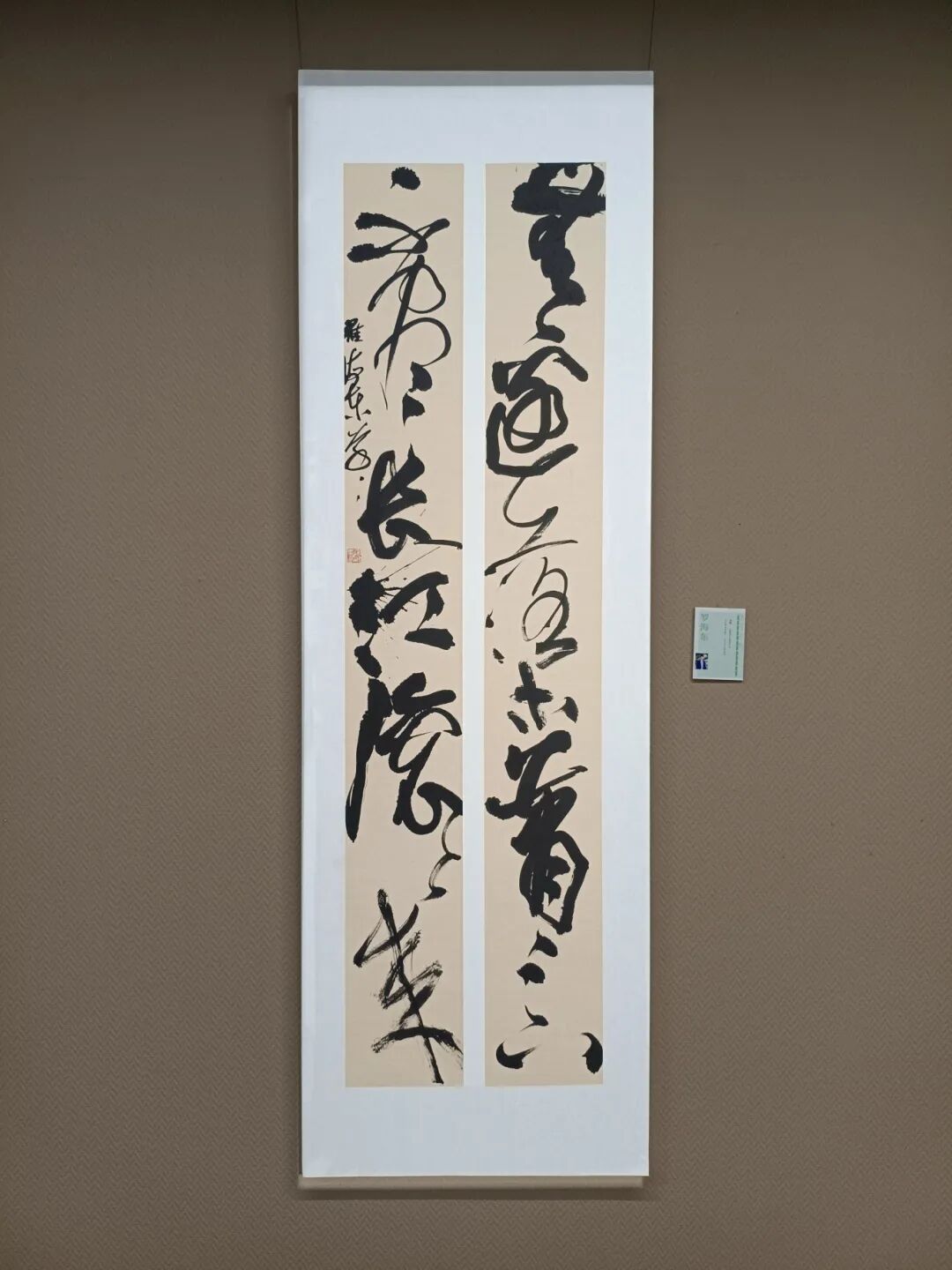

近日,在武汉展出的“文墨承续——湖北省书法院主题书法创作展”中有副草书对联《无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来》,以雄健畅达的线条、跌宕起伏的节奏、轻松写意的笔调,写出了长江气吞万里之势、蜿蜒绵亘之情,可谓书文焕采,令笔者一见倾心。原来,这幅作品的作者就是湖北省书协副主席罗海东。

择一日,笔者在藤蔓掩映的湖北大学艺术与设计学院的一间工作室采访了罗海东,他谦和儒雅,却不失青春飞扬,聊起书法来如数家珍滔滔不绝,更分享了不少独到的思想见解。

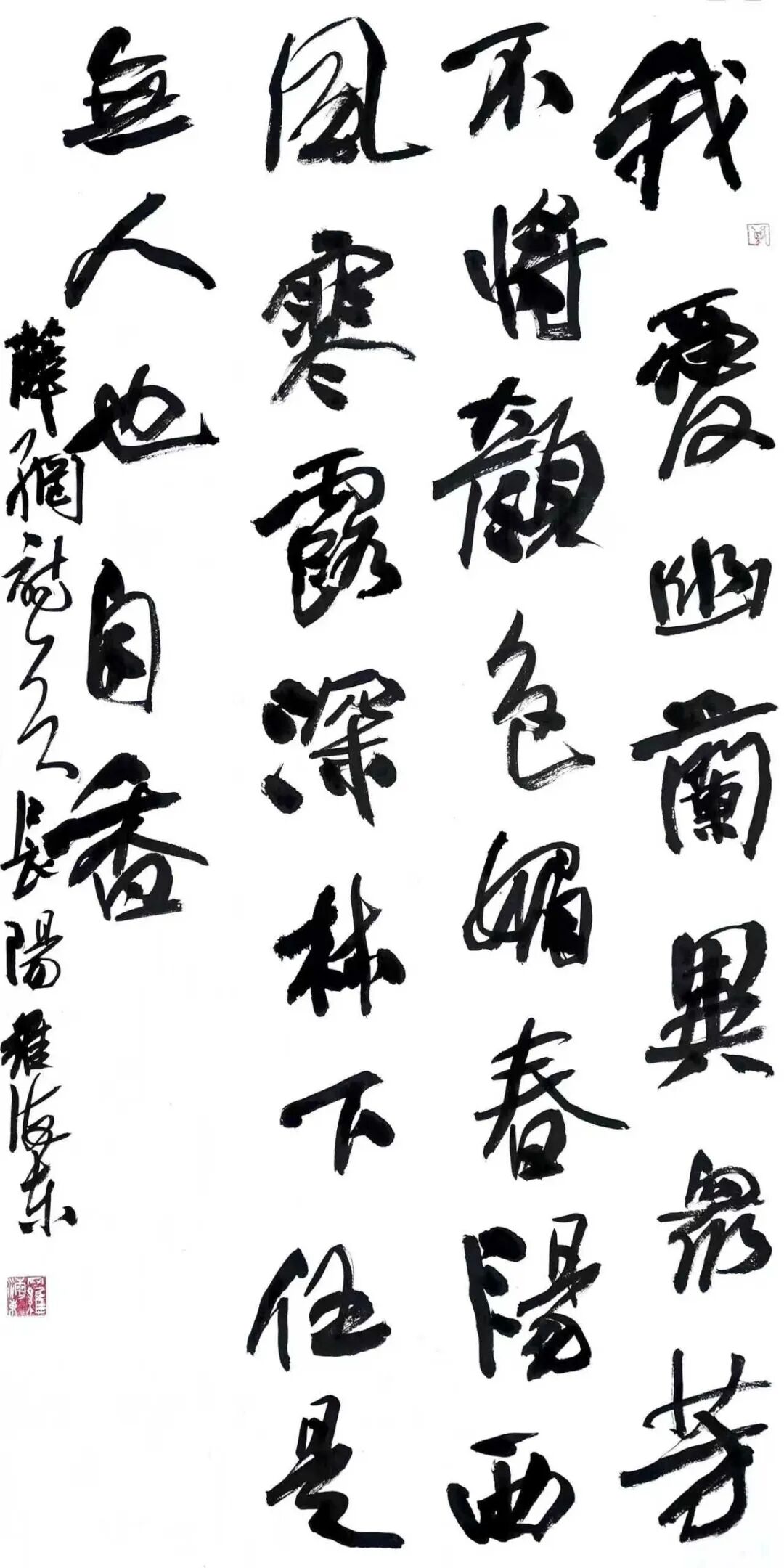

草书对联

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来

笔者:罗教授您好!您来自“三峡明珠”宜昌,家乡的地理人文对您的书法艺术有何影响?您调到武汉工作后,是否涌动着新的创作激情和灵感?

罗海东:宜昌古称“夷陵”——长江三峡向东“水至此而夷”,江汉平原往西“山至此而陵”——正好处在我国地貌第二、三阶梯的分界线上,群山、峡江、平原共同塑造了它峭拔坚毅的筋骨、灵动柔韧的风姿和开放包容的胸怀。潜移默化中,我之为文作书,也力求大气、松活、不保守。

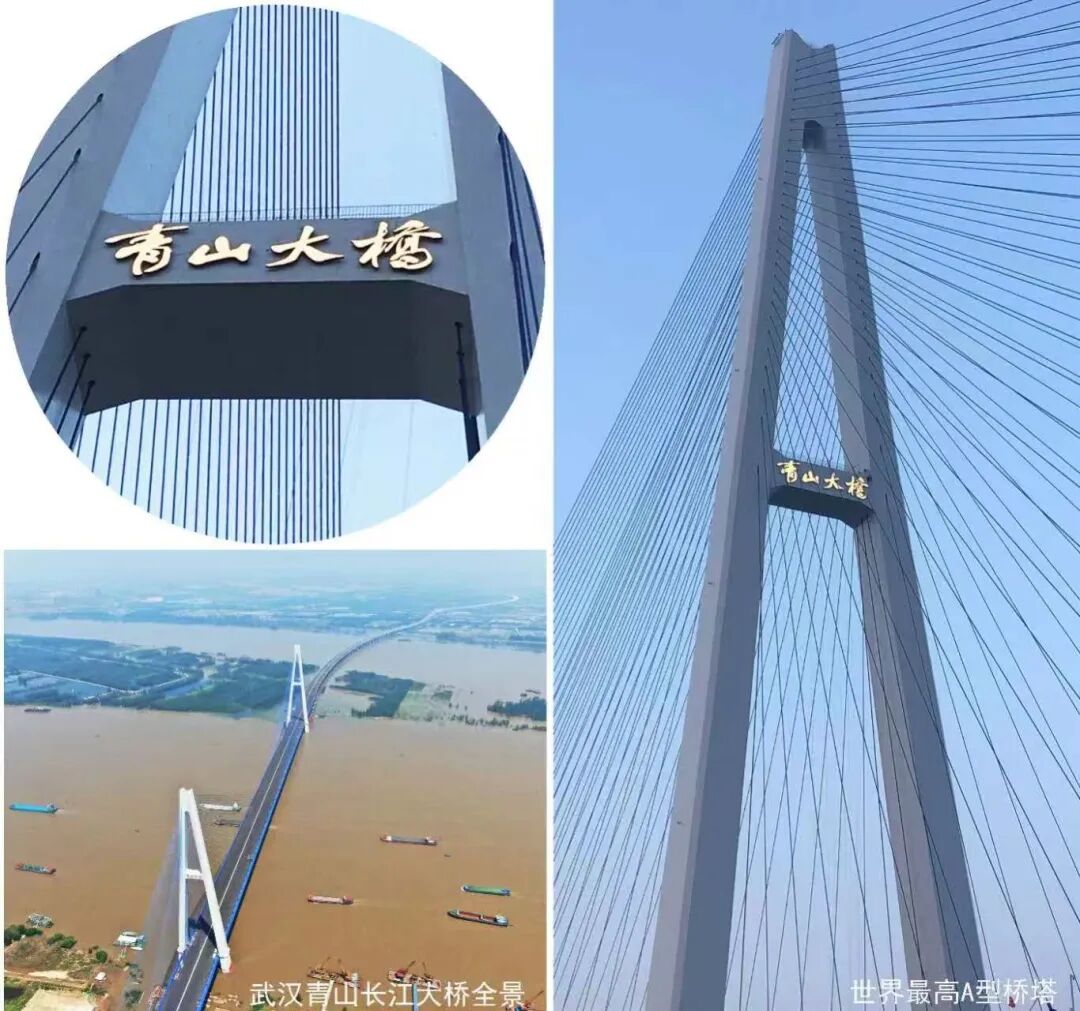

罗海东为全球最大跨径全漂浮体系斜拉桥——武汉青山长江大桥题写桥名

宜昌是伟大爱国诗人屈原,民族团结使者王昭君,著名舆地学家、书法家杨守敬的故乡,也是“大国重器”三峡工程和“万里长江第一坝”葛洲坝所在地。古与今、国与家、学与术、道与器在这里交汇,民族大义、楚骚浪漫和工匠精神煜煜生辉,将其投射到书法上,则无形中从“思想精深、艺术精湛、制作精良”三个维度引领着我在研习书法的道路上踏歌而行。

从三峡大学调到湖北大学后,我离家人更近了。熟悉我的人都知道,我对故乡宜昌的哺育和三峡大学的栽培常怀感恩之心,那里有我的青春和故交。湖北大学的领导和同事、武汉的前辈和书法同道以及各界朋友对我关爱有加,让我倍感温暖。到了新环境,自然有新的想法和创作冲动,期待出一批新作向大家汇报。

罗海东为湖北大学庆祝第40个教师节宣传片题写片名

笔者:我看您的书法作品既传统又现代,请问您如何理解继承与创新的关系?

罗海东:书法是典型的传统艺术,倘若失去传统,很难想象它能历数千年而不衰成为“国粹”,故深入传统是我等后学必修的基础课。现实中有太多爱好者痴迷书法却不得其门而入,恰恰是不愿学习传统的缘故。当然,书法总要向前发展,所以我在拥抱传统的同时,也不想把古老的书法写成老古董,而是有时代的气息,青春的气息。

有人认为,学习书法要与时风拉开距离,写得越“古”越好,这于赓续传统和错位发展而言是有道理的,但或许说得绝对了一些,应该是在“古”与“今”之间找到合适的平衡点与结合点才好,须知今天的书法生态已发生巨变,想回到古人的世界里谈何容易?更何况,每个人必然处于某个时代,都会自觉不自觉地打上时代的烙印,想逃都逃不掉;反过来,每个时代也需要书者合力塑造出能代表这个时代的“流行书风”,否则,这个时代就会被书法史忽略。综观王羲之长辈王导、平辈谢安、子侄辈王门诸子之书,小异而大同,正是当时的流行书风,他们并未一味怀古,而是决意以群体的力量“裁成新体”,只不过羲献父子集其大成而标榜时代罢了。

“继承与创新”是一个永恒的话题,但在书法领域,二者的关系可能会特殊一点,因为书法是“故纸堆”里的艺术,书法传统一旦形成便具有超强的稳定性,所谓创新,乃是后人接受传统又突破传统进而丰富传统的历史过程。即是说,书法可以“出新”,但很难“去古”,各个历史时期积淀下来的书法传统从来不曾丢弃,至今仍深刻地影响着当代书法创作与审美接受。

罗海东为上海戏剧学院舞蹈学院张玉玲教授学术专著《楚舞研究》题写书名

笔者:顺着这个话题追问一下,沃兴华先生因锐意创新而名动书坛,同时也充满争议,您怎样看待其人其书?

罗海东:沃兴华先生传统功夫好,又勇于创新,且技道并进,他的离世是当代书坛的重大损失。我长期关注沃先生的变法,还曾从报纸上剪下他的对联《朝为灌园 夕偃蓬庐》压在办公桌玻璃板下,朝夕摩挲。后来,他的创作探索性越来越强,名气越来越大,争议也越来越激烈。关于他的争议,应当说是当今社会书法评价多元化的必然结果。其实有争议也不是坏事,可以引发大家去思考,从哲学上讲,当代书法正是在矛盾运动中向前发展。

如前所述,书法传统有着超强的稳定性,出新而不去古,所以大可不必担心他会不会对传统造成什么伤害。至于其探索是否成功,人们议论颇多,恐怕一时难有定论,因为前卫的探索型艺术家,诸如梵高、徐渭等等,由于思想观念超前,往往难以被同时代人广泛理解和认同,是非功过,自有后人评说。

与其争论沃先生的书法理论与实践好还是坏、对还是错,我更愿意将他的探索视为放弃自已的舒适区(以他扎实的传统功夫、名校教授的光环和上海书协秘书长的位置,经营一个一团和气的“好局面”实非难事),为当代书法“寻路”和“试错”,寻路成功则功莫大焉,寻路失败至少也为后来者试了错,其学术价值、现实意义和境界追求是不言而喻的。

罗海东为长阳土家族自治县津洋口初中题写校名

笔者:您不仅主持完成国家社科基金项目,还多次入选“国展”,理论与实践兼擅,请问您如何平衡理性的研究与感性的创作?

罗海东:您高抬我了,无论是书法研究还是书法创作,我都还差得远。这不是谦虚话,文章和作品,越往里写越能感受到自身的浅薄和不足。国家级展览和科研项目给予的肯定,并非努力的终点而只是阶段性激励,专业上的追求是一辈子的长跑。

如您所说,理论研究偏重于理性,而艺术创作则偏重于感性,两者兼顾,似要频繁转换频道才行。不过,写文章也好,写作品也罢,我既是文章(作品)的作者,同时也是第一个读者(观众),一边在创造,一边在审视,然后又不断根据信息反馈进行调适……文章(作品)正是在这种角色的转换和心理的交互中渐次生成。

另一方面,理性的文章也需要写作的冲动和无羁的想象,感性的作品也需要理性的构思和火候的把握。所以说,在写文章和作品时,感性和理性不是截然分开的,而是有机地融合在一起的。再者,理论与创作是相辅相成的关系。常作理论思辨,有助于开阔视野拓展思路,加深对书法的理解,检讨创作之不足,提升文气与格调;付诸笔墨实践,则可力避“隔靴搔痒”式的空头理论,进而以创作上的高峰体验校准、充实理论研究。

罗海东为第六届“根亲中国”微电影大赛获奖作品《水从天上来》题写片名

笔者:从事书法这么多年,可以介绍一下您最有成就感的事吗?

罗海东:三十年前,恩师周德聪教授亲手将我领进书法之门,如同昨日。入展获奖、撰文出书对于书法工作者来说比较常见,我想跳出这个框框说两件颇有意思的小事:一是为造价56亿人民币、打破多项世界纪录的武汉青山长江大桥题名“点睛”,这种机会是可遇而不可求的。能够走出书斋,以书法艺术的方式参与到“中国式现代化建设”的洪流中来,我由衷地感到自豪。

二是在《人民日报》发表的论文《民族学视阈下的中国书法》,无意间被全国多地用作高中语文试卷阅读理解范文,这是该文获评“湖北文艺评论奖”一等奖之外的另一种社会认可。过去上学时是我做题目读别人的文章,现在我写的文章也被学子们左归纳右分析(其实我写的时候也许没想那么多),感觉很奇妙,能让众多年轻人通过这篇短文触摸到“国粹”书法的民族根脉,是一件很痛快、很有意义的事情。

笔者:最后,麻烦您能用一句话概括您对书法艺术那种超功利的情感,谢谢!

罗海东:在笔触和思辨中享受书法的静谧,我心即安。

罗海东书法作品欣赏

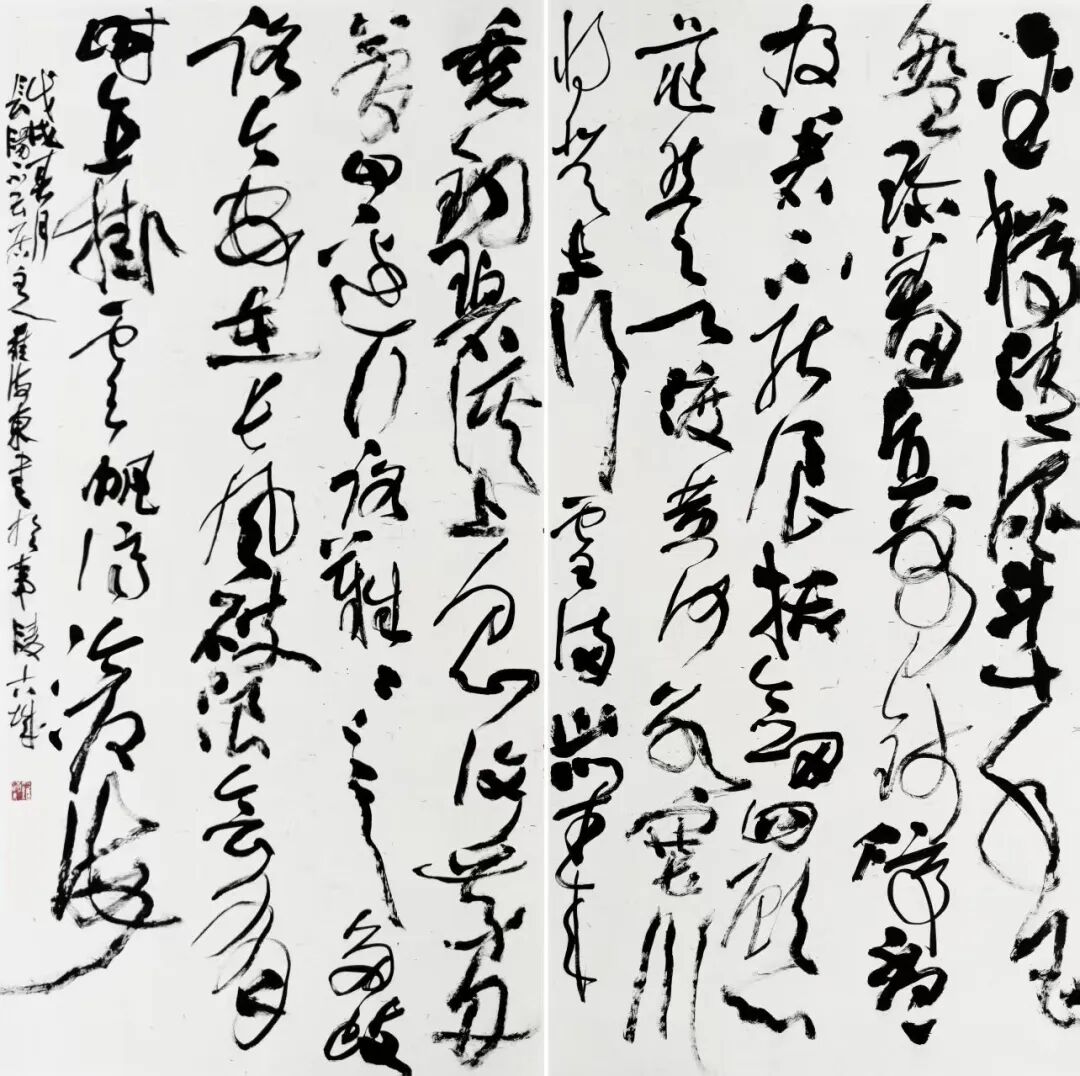

巨幅草书

金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。

停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。

闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

行路难!行路难!多歧路,今安在?

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

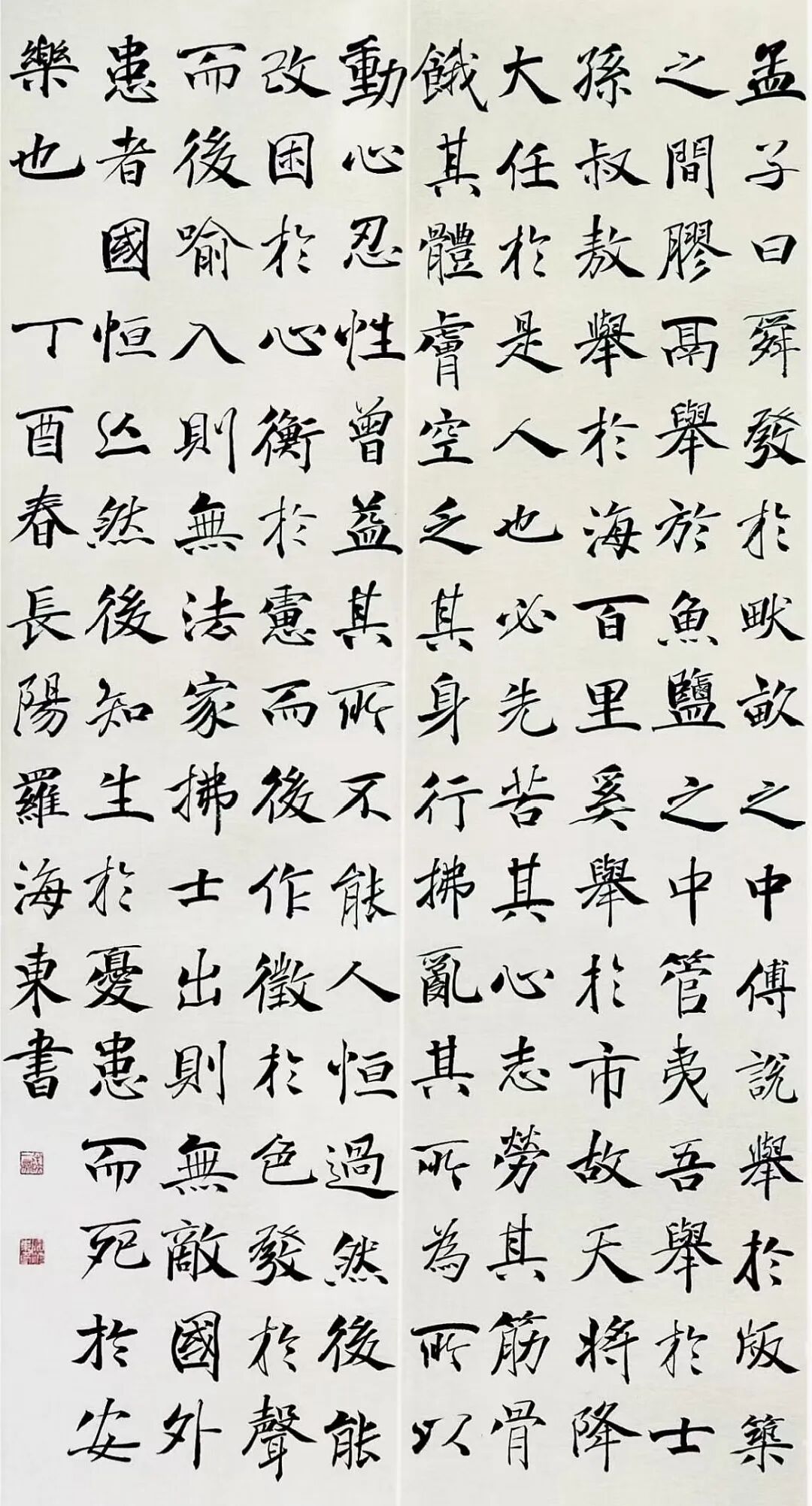

行书中堂

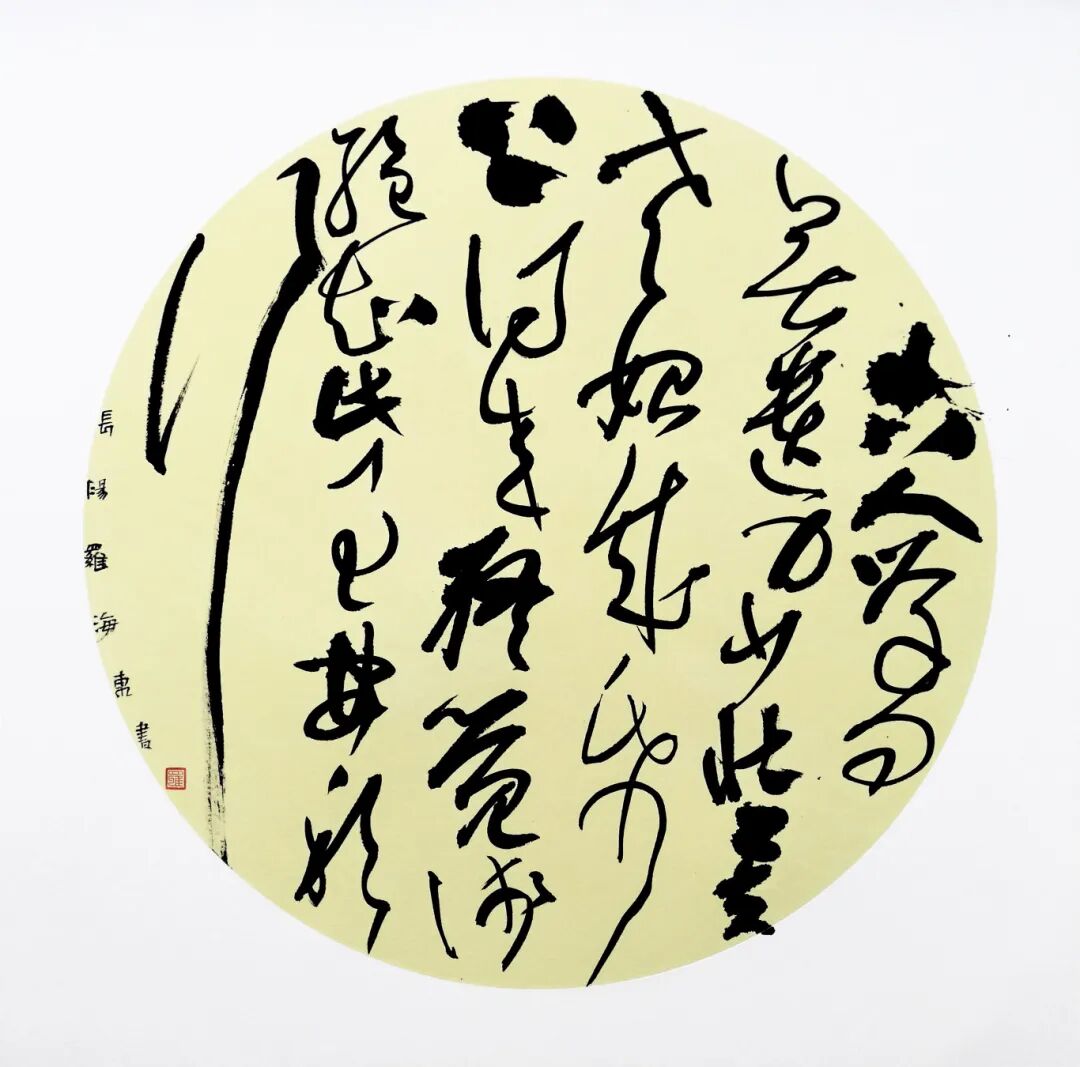

草书团扇

古人学问无遗力,少壮工夫老始成。

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

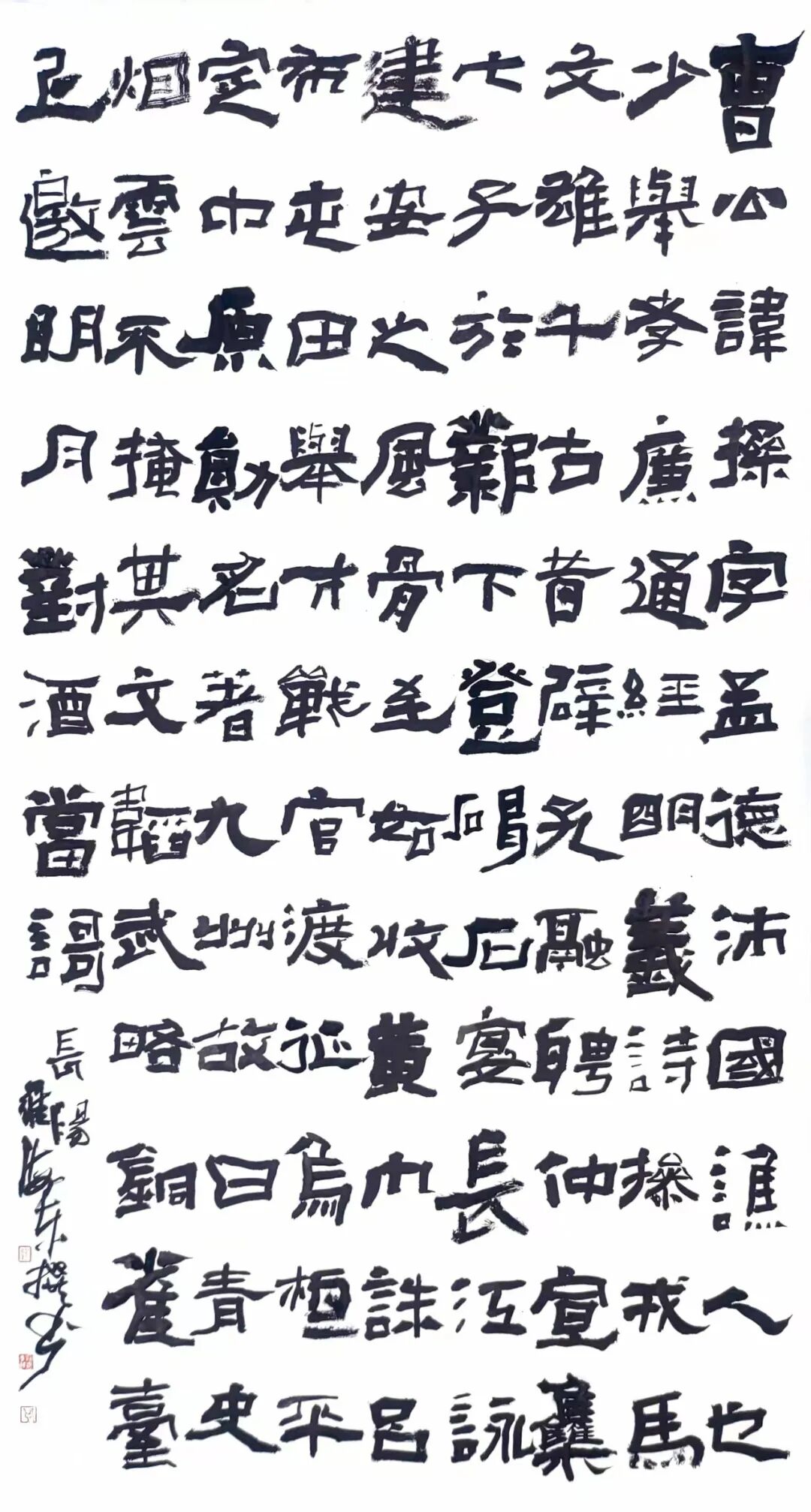

隶书中堂

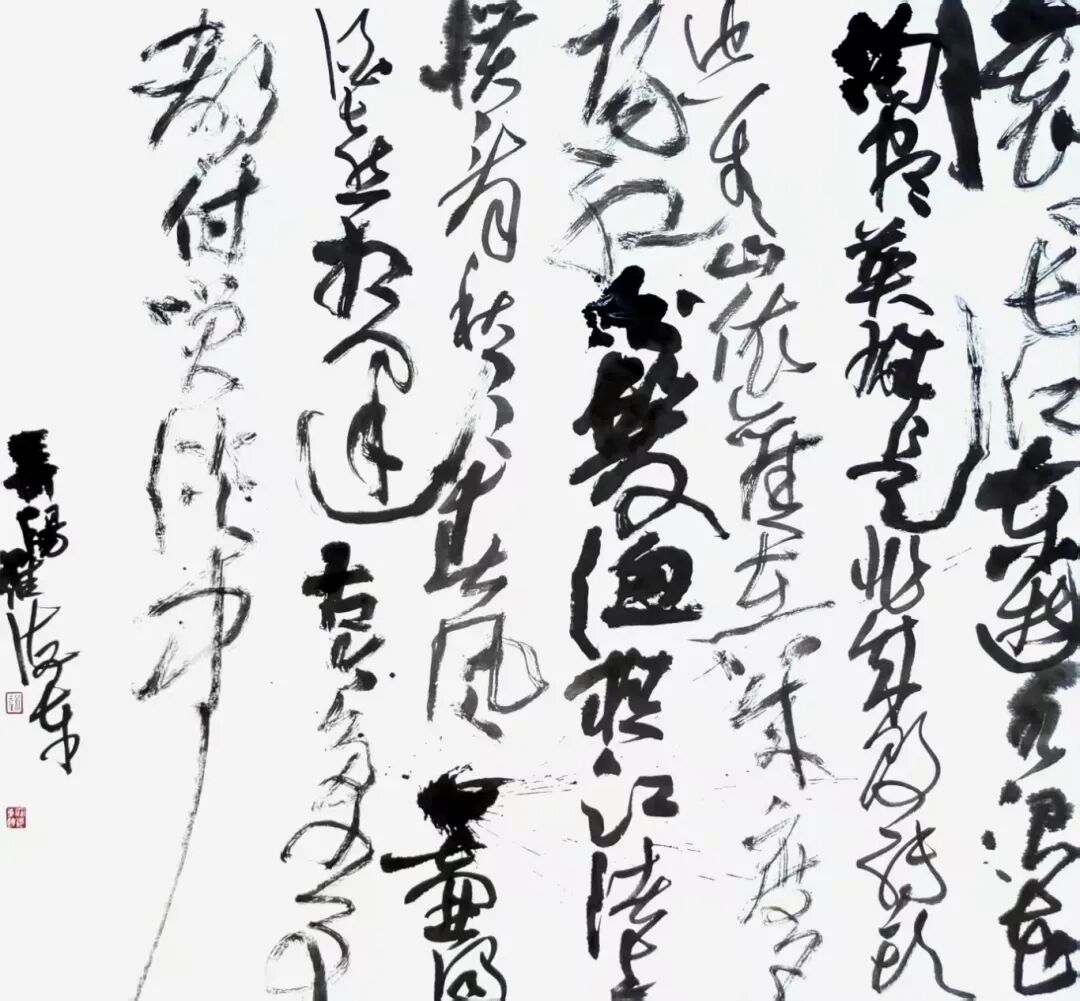

草书斗方

滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。

是非成败转头空。

青山依旧在,几度夕阳红。

白发渔樵江渚上,惯看秋月春风。

一壶浊酒喜相逢。

古今多少事,都付笑谈中。

行书小品

楷书中堂

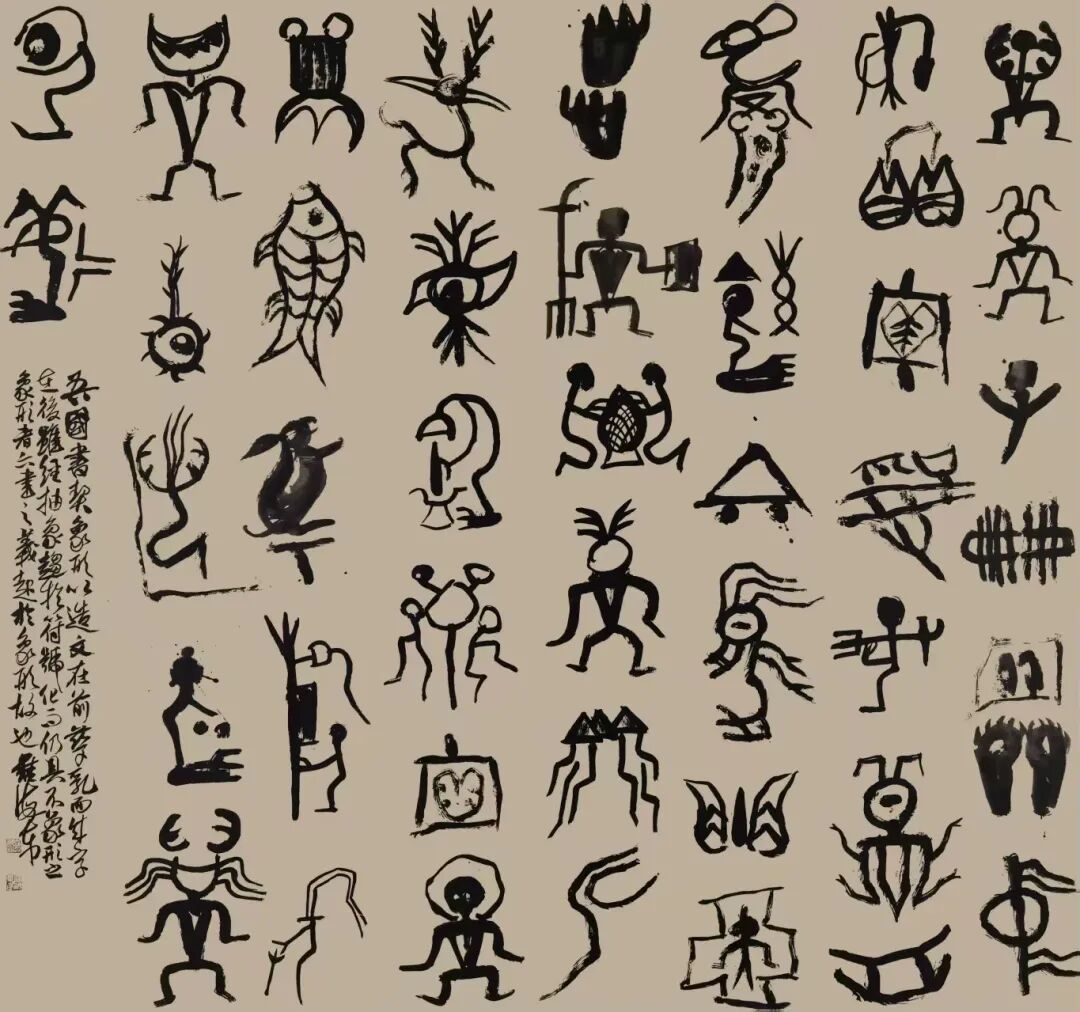

远古的呼唤

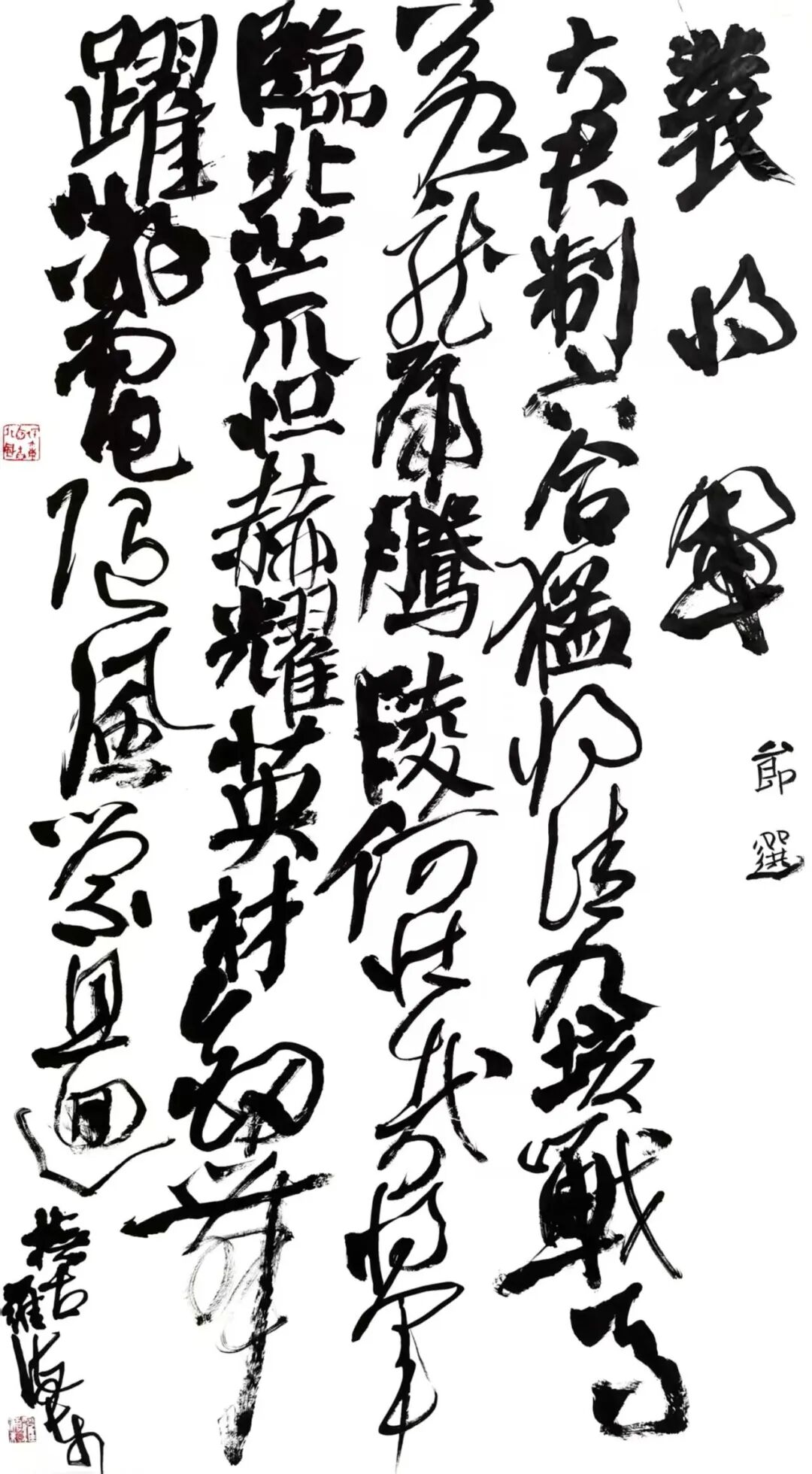

节临颜鲁公《裴将军诗帖》

罗海东艺术简历

罗海东,1976年生,湖北长阳人。湖北大学艺术与设计学院教授、硕导,中国书法家协会书法教育委员会委员,中国文艺评论家协会会员,湖北省书法家协会副主席。

主持完成国家社科基金项目1项,参与国家精品视频课1门,出版作品集2部,发表论文近20篇;作品入展第十、十二届全国展、第三届青年展、第四届草书展、第二届册页展、第六届楹联展、首届“长江杯”、第三届“文质兼美”全国优秀基层书法家创作成果展、第二届“书风”当代中青年书法十家邀请展、国庆70周年当代书法70年代70家提名展、首届全国书法院作品联展等;获评湖北省屈原文艺奖、湖北书法黄鹤奖、湖北省书法篆刻展一等奖、湖北文艺评论奖一等奖、湖北省高校教学成果二等奖、三峡文艺明星奖;入选湖北省“七个一百”宣传文化人才培养工程、三峡大学“三峡学者计划”、《书法报》“国展百强榜”;曾为央视法律讲堂、全球最大跨径全漂浮体系斜拉桥——武汉青山长江大桥题名,论文《民族学视阈下的中国书法》(载《人民日报》)在全国多地用作高中语文试卷阅读理解范文。

友情链接

主办单位:湖北省文学艺术界联合会 技术支持:荆楚网

地址:湖北省武汉市武昌区东湖路翠柳街一号

联系电话:027-68880703 留言信箱:hbswlwczx@126.com 邮政邮编:430071

鄂公网安备 42010602002566号