专访 | 易新生:文墨相生的书法修行者

文艺家·易新生

中国书法家协会会员,湖北省书法家协会学术委员会委员,湖北省书法院创作研究员。书法作品多次入选全国、省、市书法展览并获奖,在《中国书法》《书法报》等报刊发表书法文论数十万字。

文学涵养:墨的源头活水

在当代书法的多元图景中,易新生秉持“文化为根,书法为苗”的朴素理念,开辟了一条以文化滋养笔墨、以笔墨承载道义的独特路径。他的书法实践与思考,既非对传统的简单复制,亦非脱离根基的表层探索,而是始终围绕“文墨相生”的核心命题,在文学积淀、艺术转化与文化传承的多重维度上,使自己的书法创作别具一格。

易新生的书法观以“书法与文学同源”为核心。在《闲话书法家》中,他认为王羲之《兰亭序》的价值不仅在于书法典范,更在于文脉与墨迹的相辅相成,文字情感流转塑造了笔墨气韵与节奏。这一看法揭示了书法作为汉字艺术,其线条、结构与章法并非孤立的视觉符号,而是承载语言之美与思想深度的综合载体。

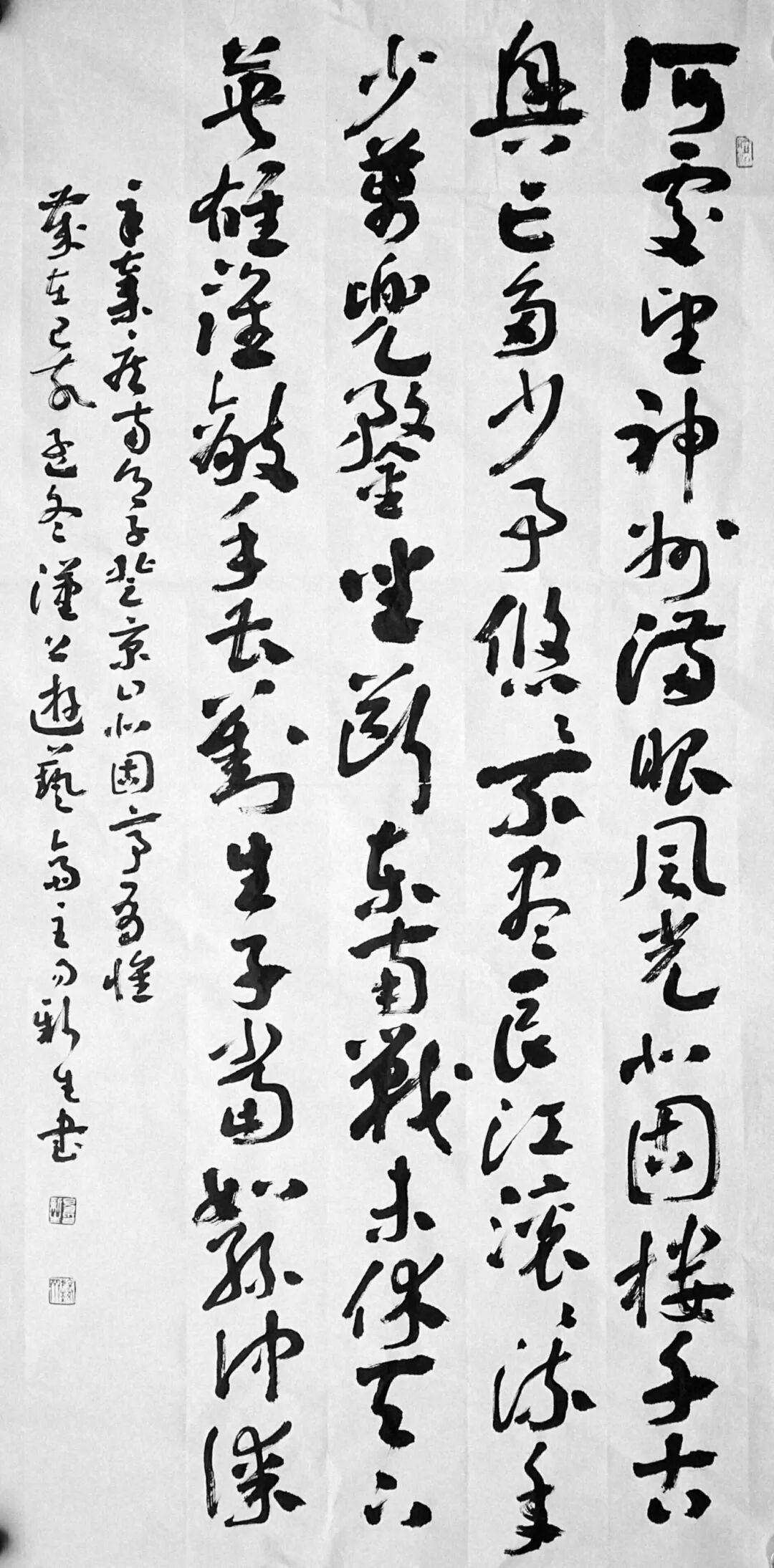

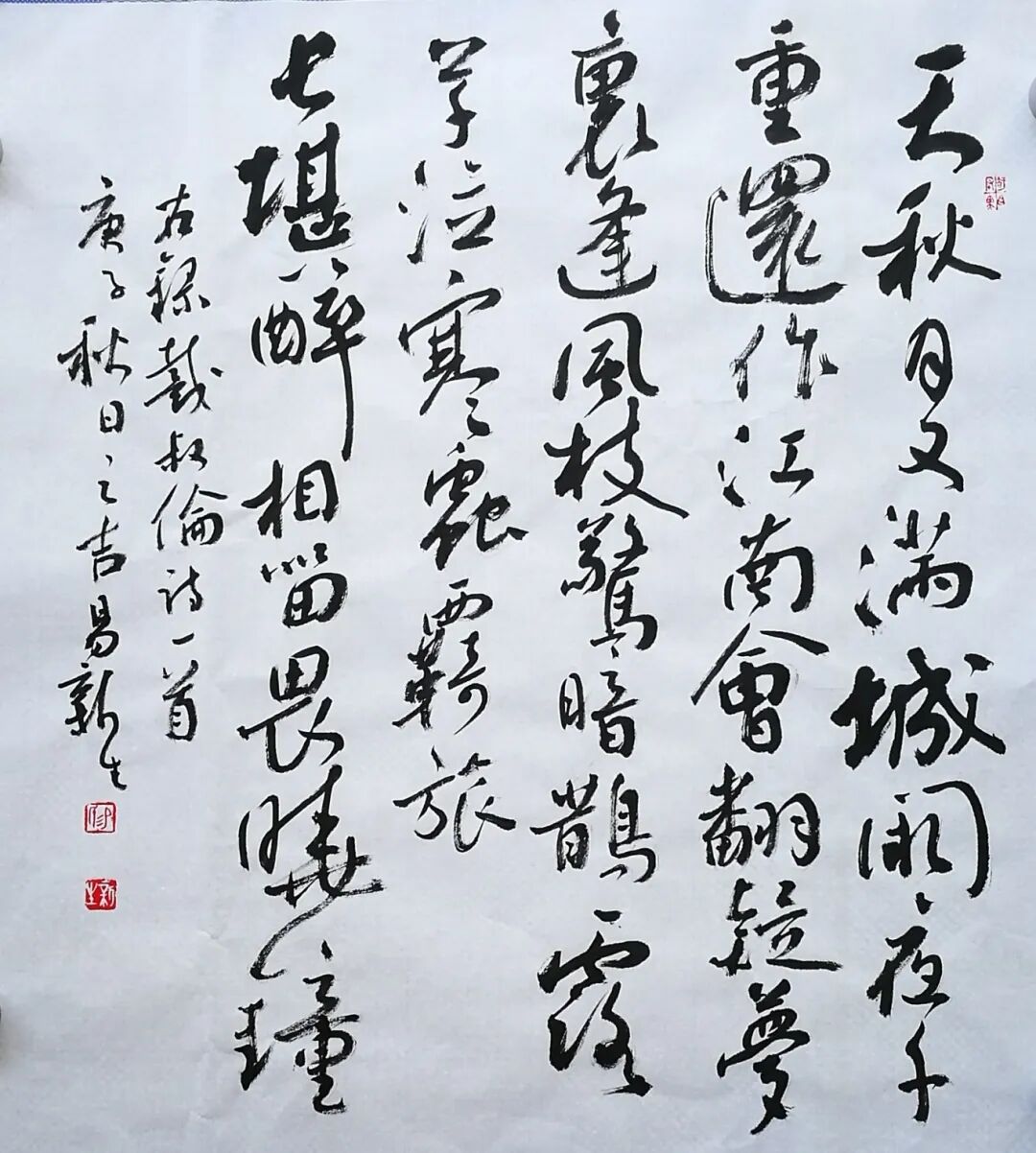

草书 辛弃疾《南乡子·登京口北固亭有怀》

中国书法与文学的共生关系源远流长,从甲骨卜辞到钟繇小楷,再到苏轼文人书写,始终保持精神共鸣。易新生强调“落款是书家的文化试金石”,书家自撰文辞时,其读书积累、文化修养与语言能力会自然流露,这是对“书为心画”的当代诠释:书法的“心”是思想表达,“画”是文化投射。

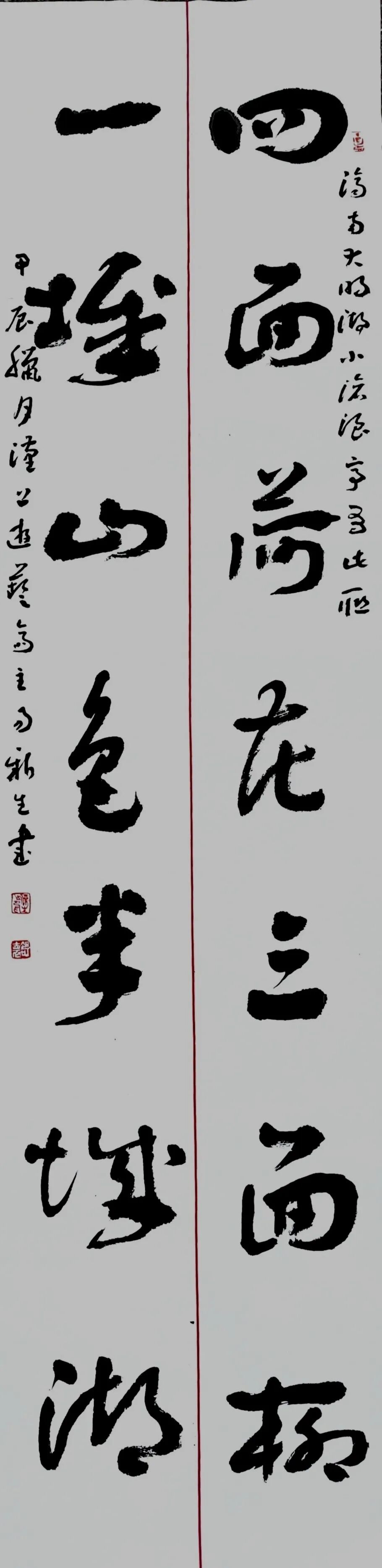

章草对联 四面荷花三面柳 一城山色半城湖

创作实践中,易新生将“读书—写作—思考”视为一体修行,认为书法养分在广阔的文化土壤中。其作品多为自作诗文,或化用古典诗词,或提炼生活感悟,书写节奏韵律因文辞情感起伏而变化,呈现出散文般流畅、骈文般整饬或诗歌般跳跃的风格。这种“文墨互渗”状态印证其对书写的思考:书法是文化的视觉化呈现,而非单纯技术表演。

艺术转型:从绘画到书法的悟道

易新生的艺术之路,始于绘画,终于书法,并在实践转型中实现了对艺术更深层次的领悟。青年时期的乡村美术教育经历,为他奠定了一定的造型基础,在漫长的创作求索中,他最终转向书法,并在这一过程中完成了从“技法追求”到“文化问道”的升华。

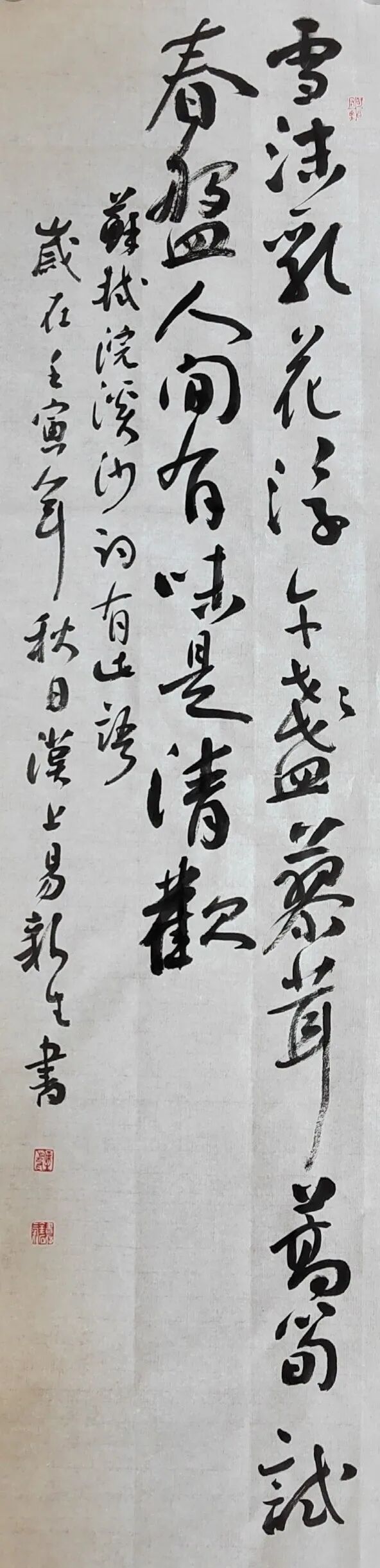

行书条幅 苏轼词句

书画同源的体悟,是易新生艺术转型的关键。他在《书写的感觉》中分析:“绘画的疏密构图、虚实相生之理,与书法章法天然相通。”这种跨媒介的艺术敏感,使他在书法创作中始终注重整体布局——无论是条幅的纵势还是横披的横势,无论是单字的结体还是全局的呼应,都能看到绘画思维对其的深刻影响。但真正让他实现突破的是“以文养墨”的实践:为深研书艺,他系统阅读古代书论并撰写文章,在梳理书学脉络的过程中,意外打通了文脉与墨韵的内在关联。

这种转型的本质,是从“技艺层面”向“文化层面”的跃升。当他深入理解颜真卿《祭侄稿》中“父陷子死,巢倾卵覆”的血泪文字时,笔下的悲怆便不再是技巧的模仿,而是情感的共鸣;当他研读苏轼《黄州寒食帖》中“空庖煮寒菜,破灶烧湿苇”的苍凉诗句时,墨色的浓淡便不再是形式的探索,而是心境的投射。这种“文先于墨”的创作逻辑,使他的书法逐渐摆脱了“唯技术论”的束缚,走向了更广阔的艺术境界。

薪火相传:年轻学子的文墨平衡术

面对当代书法爱好者,易新生始终强调“文墨平衡”的重要性。在《书房》一文中,他将自己的修习之道概括为“书房即道场”:将最大房间用作书房,书柜中碑帖与文学典籍并置——“若只藏书法专集,趣味未免单一。书法的养分从来不在笔墨之内。”这一理念,直指当下书法学习中普遍存在的“重技轻文”倾向:许多学习者沉迷于临摹技法,却忽视了对文学、历史、哲学的积累,最终导致作品“有技巧而无灵魂”。

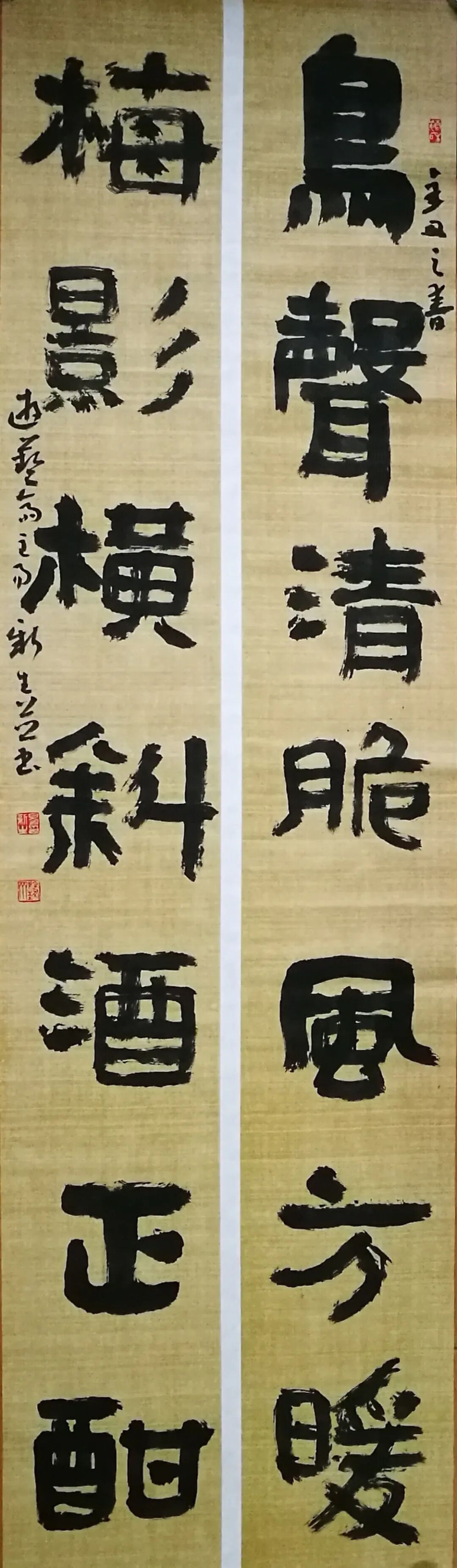

隶书 鸟声梅影自作联

为纠正这种倾向,易新生提出了具体的实践方案:“晨读养文心,暮临练笔力。”晨读的内容不仅包括书法理论,更涵盖《文心雕龙》《诗品》等文学经典;暮临的练习不仅是法帖,更是自作诗文的书写实践。他以自身经历为例:“曾专攻《张迁碑》五年未换帖。书艺如栽苗,深耕比广种更重要。”这种“慢学深悟”的态度,虽看似与当代快节奏的学习方式相悖,实则切中了书法学习的本质——书法是一门需要时间沉淀的艺术,其核心不在于技法的速成,而在于文化的积累与人格的修炼。

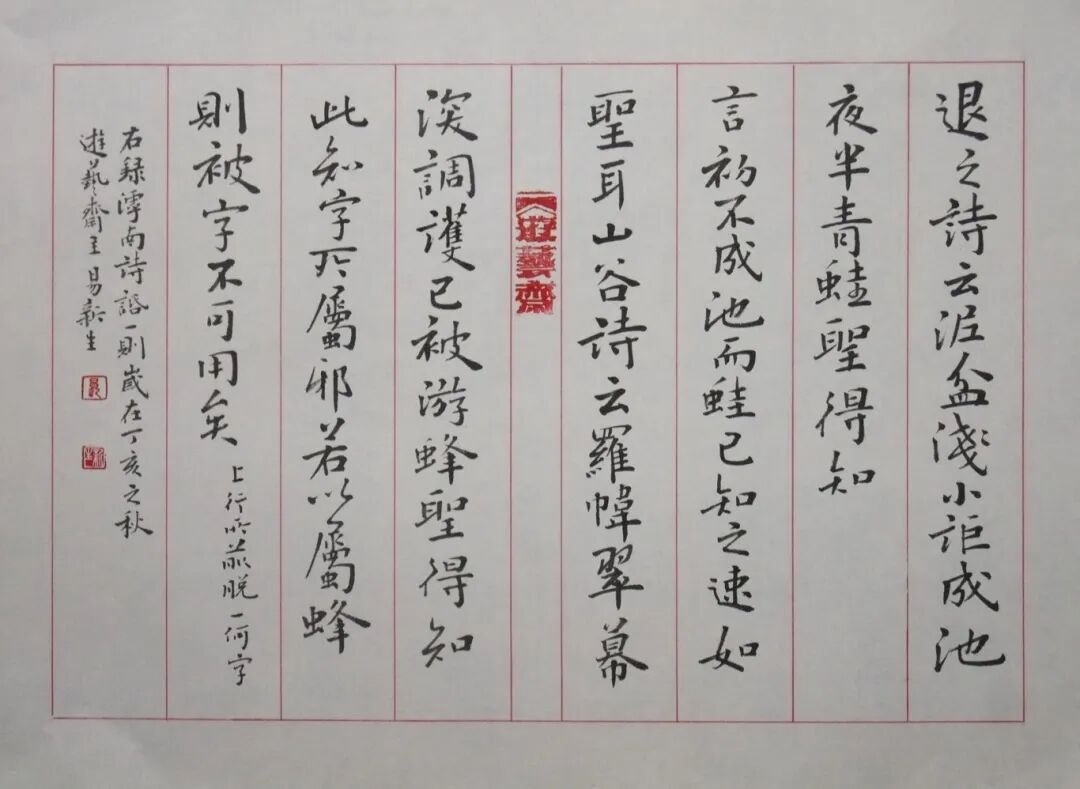

楷书横幅 《滹南诗话》一则

这种教育理念的深层意义,在于重新定义“书法家”的标准。在易新生看来,真正的书法家不应仅仅是“写字匠”,而应是“文化传承者”:既要精通笔墨技法,更要具备深厚的文化素养;既要能临摹古人,更要能自出机杼;既要能书写文字,更要能通过文字传递思想。这种“文墨兼修”的标准,为当代书法学习者提供了一条清晰的成长方向。

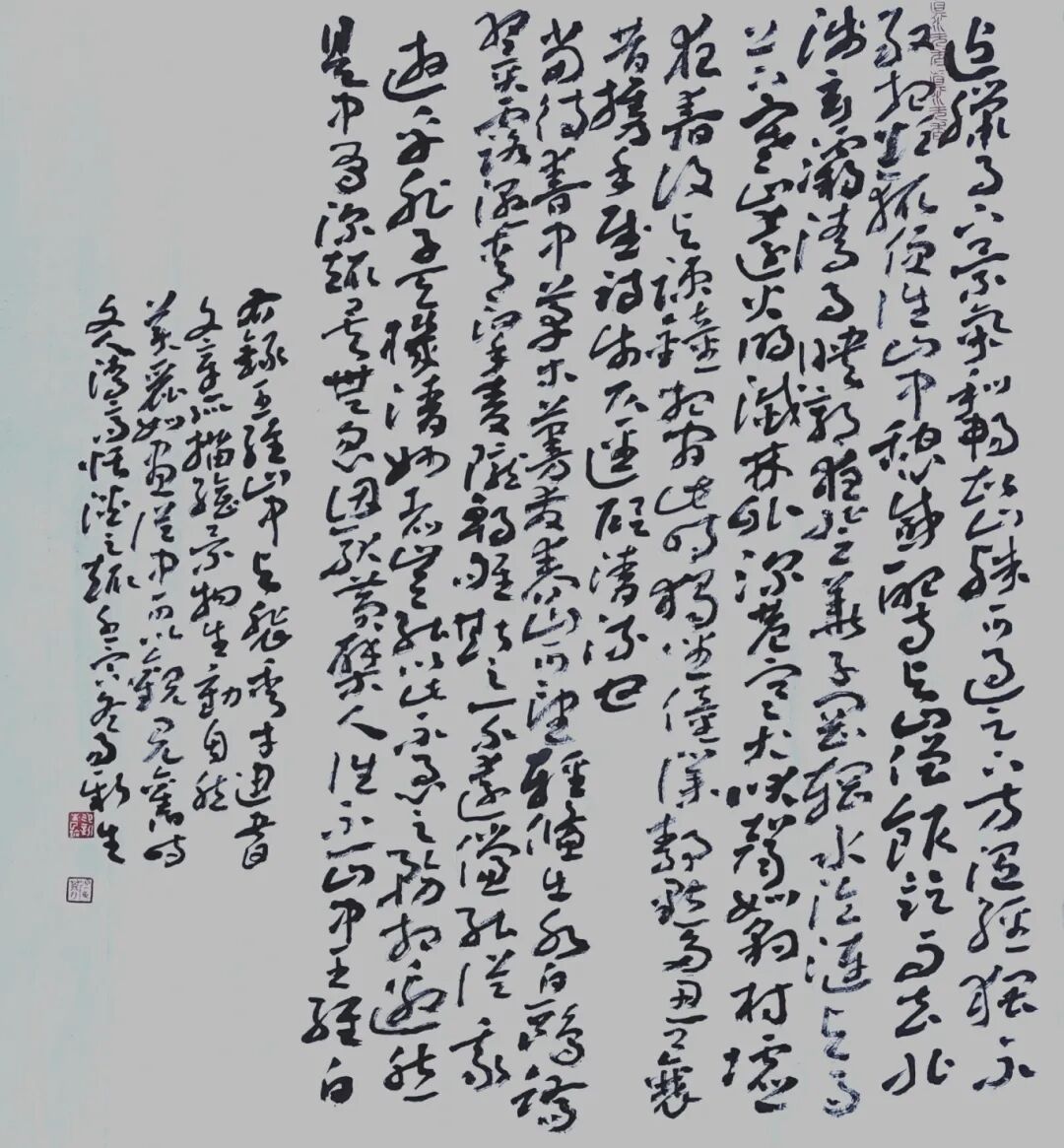

章草斗方 王维《山中与裴秀才迪书》

易新生的创作实践与思考,或许能为当代习书者提供一些有益的启示与方向:以文学为根基,以传统为脉络,以修养为底蕴,以创新为灵魂。他的“根基论”“实践法”“修养观”和“时间观”,本质上是对“书法何为”这一根本性问题的深刻回应——书法不仅仅是书写技艺,更是文化传承的载体;书家不仅是技法的驾驭者,更是思想情感的传达者。

易新生不仅是一位勤勉的书法修行者,更是一位执着的文化守望者。他的实践启示我们:唯有深深扎根于文化土壤,感受文化底蕴的润泽,方能勾勒出时代的温情与文明的高峰。

行书斗方 戴叔伦《江乡故人偶集客舍》

易新生艺术简历

中国书法家协会会员,湖北省书法家协会学术委员会委员,湖北省书法院创作研究员。书法作品多次入选全国、省、市书法展览并获奖。

在《中国书法》《书法报》等报刊发表书法文论数十万字。著有《写在书法边上》《写在书法路上》《借墨还魂》《苏轼楷书·司马温公神道碑》,出版有《湖北代表书家作品集·易新生卷》《易新生书法作品集》。曾在湖北嘉宝美术馆举办“易新生书法作品展”。

友情链接

主办单位:湖北省文学艺术界联合会 技术支持:荆楚网

地址:湖北省武汉市武昌区东湖路翠柳街一号

联系电话:027-68880703 留言信箱:hbswlwczx@126.com 邮政邮编:430071

鄂公网安备 42010602002566号