专访 | 刘正洪:用笔墨书写时代精神与乡愁情深

文艺家·刘正洪

一级美术师,中国美术家协会会员、湖北省美术家协会理事、湖北省国画院专职画家。作品曾获第九届全国美术作品展优秀奖、第四届全国青年美术作品展优秀奖(最高奖)等,入展第五届北京国际美术双年展并被中国美术馆收藏。

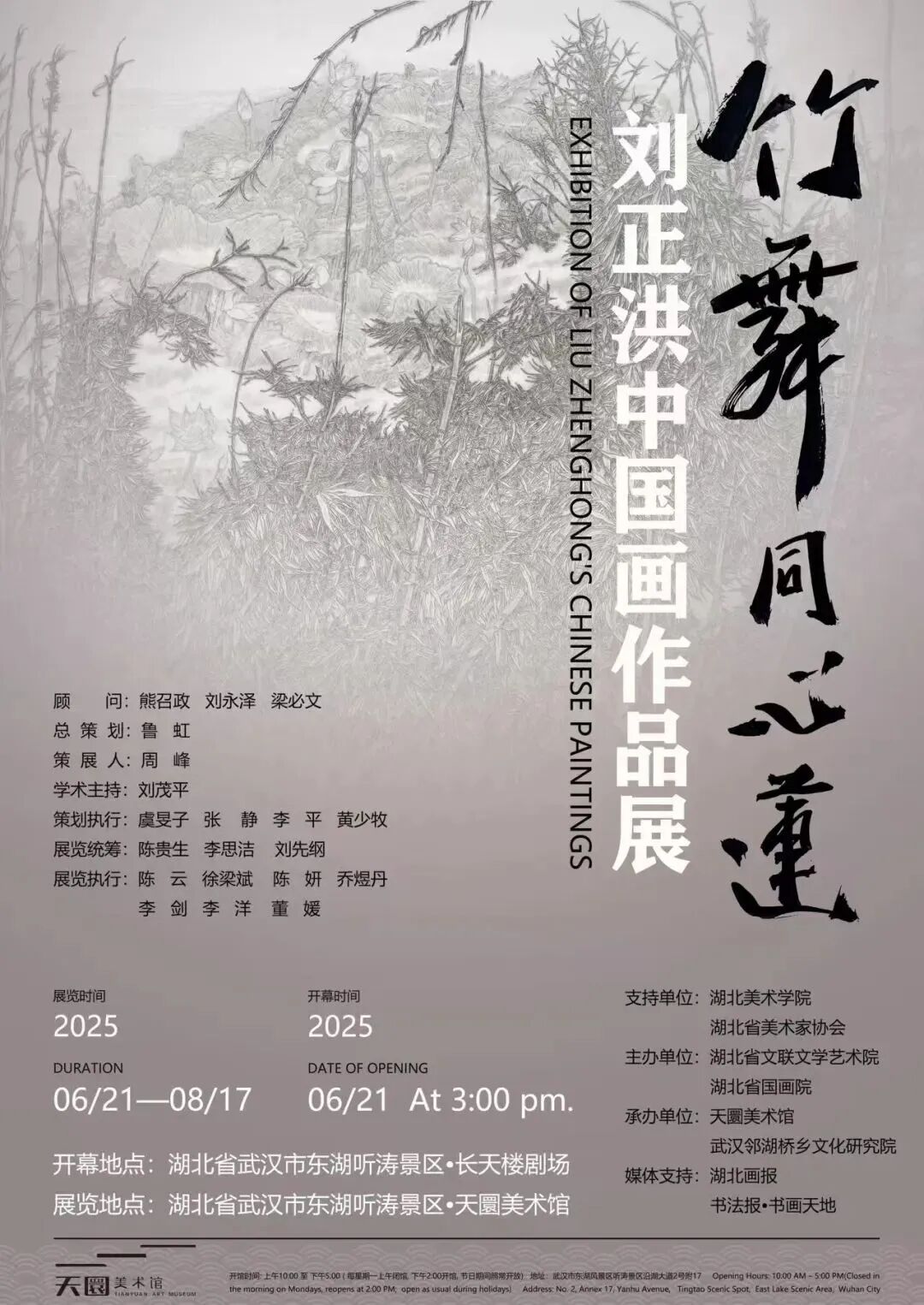

在武汉东湖听涛景区的天圜美术馆里,一场名为《竹舞同心莲》的中国画展正静静绽放。展厅中,刚直挺拔的丛竹与柔韧纯净的荷花在刘正洪的笔墨间交融,作品既蕴含着传统文人画的清雅韵味,又透射出豪情奔放的时代气度。刘正洪用40年的艺术坚守,将竹的坚韧与荷的乡愁,谱成笔墨华章。

从"墨初心"到"同心莲":一场因缘而生的展览

《竹舞同心莲》展览的诞生,像一场恰逢其时的缘分。谈及缘起,刘正洪眼中满是感慨。2025年3月,他在东湖天圜美术馆参加笔会时,其笔下灵动的线条、雅致的色彩深深打动了美术馆负责人,对方当场提出为他办展的邀请。彼时,刘正洪正为筹备十年一次的个人大展积累作品,而去年创作的“竹舞同心莲”系列恰好广受好评,一场“以小展备大展”的计划就此敲定。

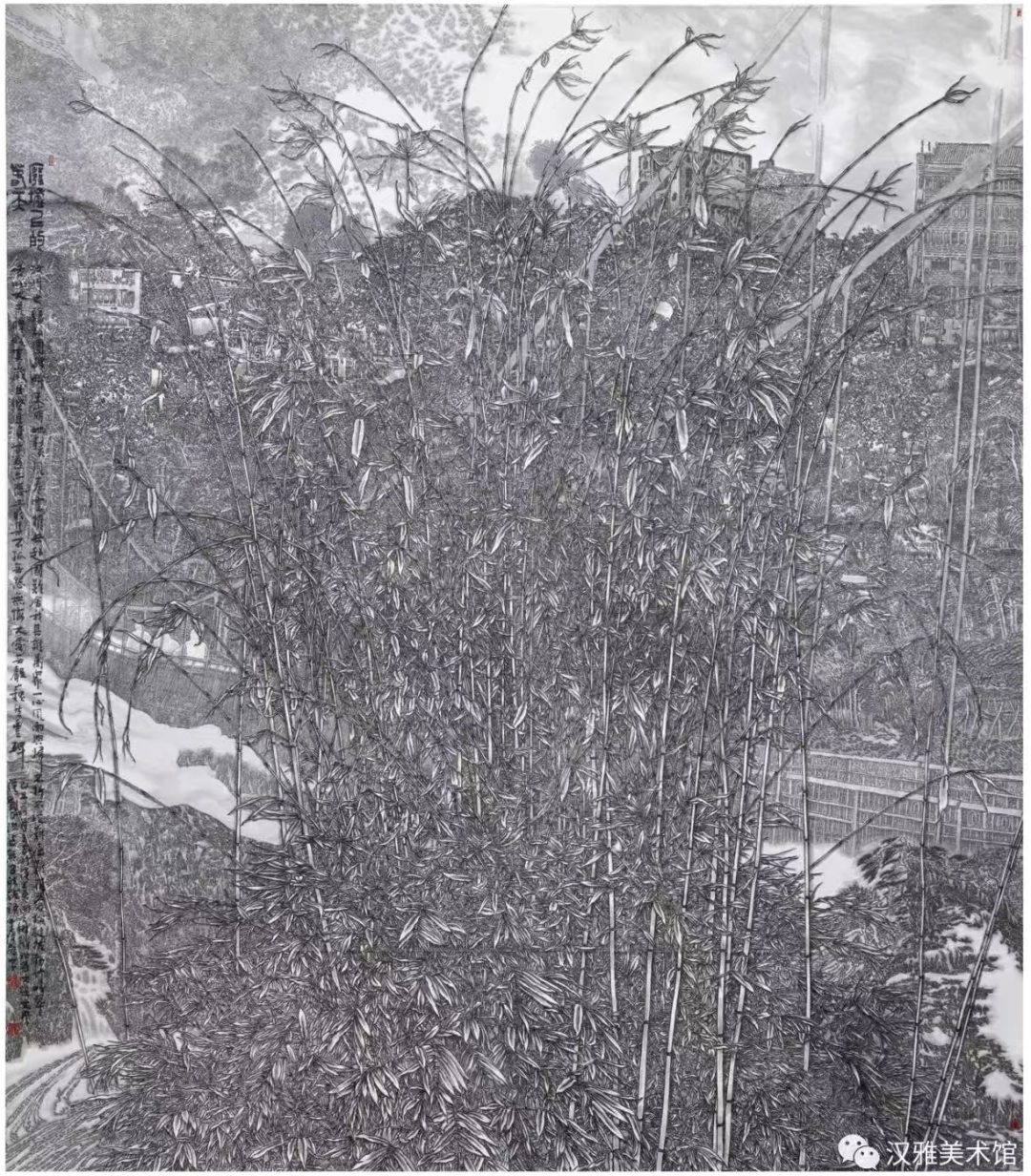

从萌生想法到展览开幕,仅用时三个多月,却凝聚着他40年的艺术追求。展厅里,80%的作品是近两个月的新作,20%是13年前的作品,还有两张曾参加全国美展的扛鼎之作。新作与旧作的鲜明对比,清晰勾勒出他的艺术探索轨迹。刘正洪坦言:“参加全国美展的作品,以两米四见方的宏幅展现画面的题材突破与视觉冲击力;而这些新作则更贴近我内心深处的艺术表达。”

从山水到竹荷:一场被乡愁与初心牵引的转型

早年的刘正洪以山水画见长,其笔下的长江三峡、湖北胜景曾装点天河机场T1专机楼大厅(23米长×3·5米高巨幅中国重彩画)、武汉站、武昌站、汉口站、省委办公厅、东湖宾馆等重要场所的贵宾厅。“山水画能撑起厅堂的富丽堂皇、大国气派,也帮我解决了生存问题。”他解释道。上世纪90年代,家境贫寒、刚从湖北美术学院毕业的他,为摆脱贫困,凭借绘制大型山水画站稳了脚跟,甚至在2006年依靠武昌火车站贵宾厅的设计项目彻底实现了“脱贫”。

然而,对艺术本真的追求从未在他心中褪色。“解决了生存问题,我就要做真正的画家,找到属于自己的艺术语言。”这份初心,最终将他牵引回魂牵梦绕的故乡——湖北汉川。那里是江汉平原,亦是“荷花之乡”,上学路上“一望无际的荷花”是他童年最深的烙印:那里有他挖藕、采莲蓬的记忆,父亲因病卧床时,这些水乡的馈赠曾是家庭温暖的支撑。“人过55岁,乡愁会愈发浓烈,我想把这份情感画出来。”

国画 七彩桥乡

235cm×53cm×4 2025年

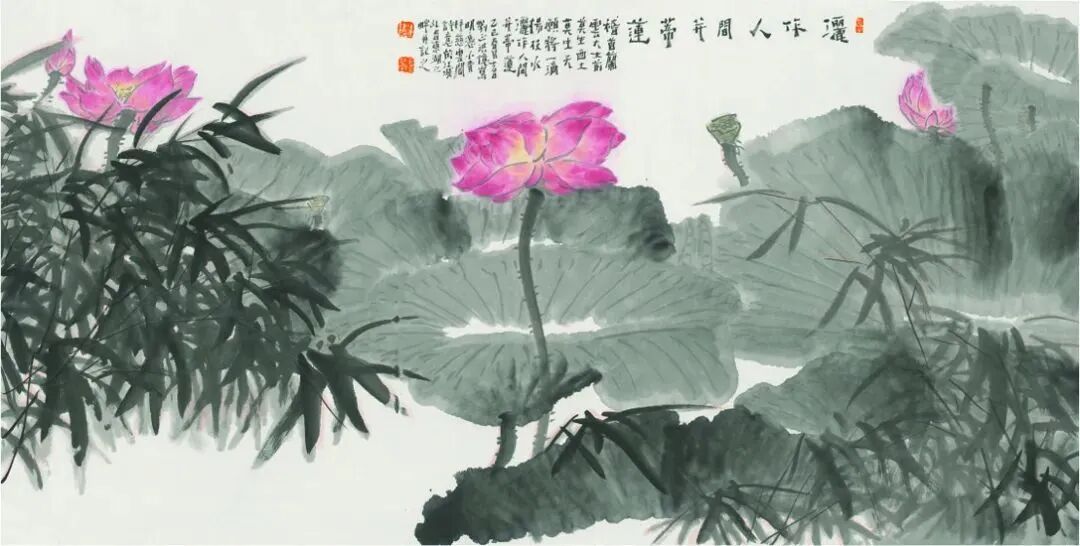

“真正的画家,归根结底画的是生活,是自己最熟悉的生活经验。”13年前,他便付诸行动,在武汉江夏汤逊湖湿地公园荷塘沉浸了一整个夏天,从第一朵荷花开到最后一片花落,画下1000多张白描稿,反复研究花蕊荷叶的微妙纹路。也是在那时,他将目光从单一的荷花转向竹荷交融——26年前画竹的深厚功底与13年画荷的深沉情感发生碰撞,“竹舞同心莲”这一独特的创作主题应运而生——竹在岸上,荷在水中,本不相遇,但艺术的神奇力量能让它们“同心共舞”。

笔墨里的刚柔相济:竹荷同框的精神密码与技法革新

步入《竹舞同心莲》展厅,最打动观者的莫过于竹与荷在画面中的奇妙共生。岸上的竹挺拔如剑,水中的荷柔韧似玉,看似不相及的两种植物,在刘正洪的画中却浑然一体,和谐共存。刘正洪这样解读其精神内核:“竹子象征正直坚韧与团结,荷花代表高洁纯净与乡愁,它们同框共舞,便是刚柔相济的时代精神写照。”

国画 汤逊湖印象(局部)

68cm×680cm 2025年

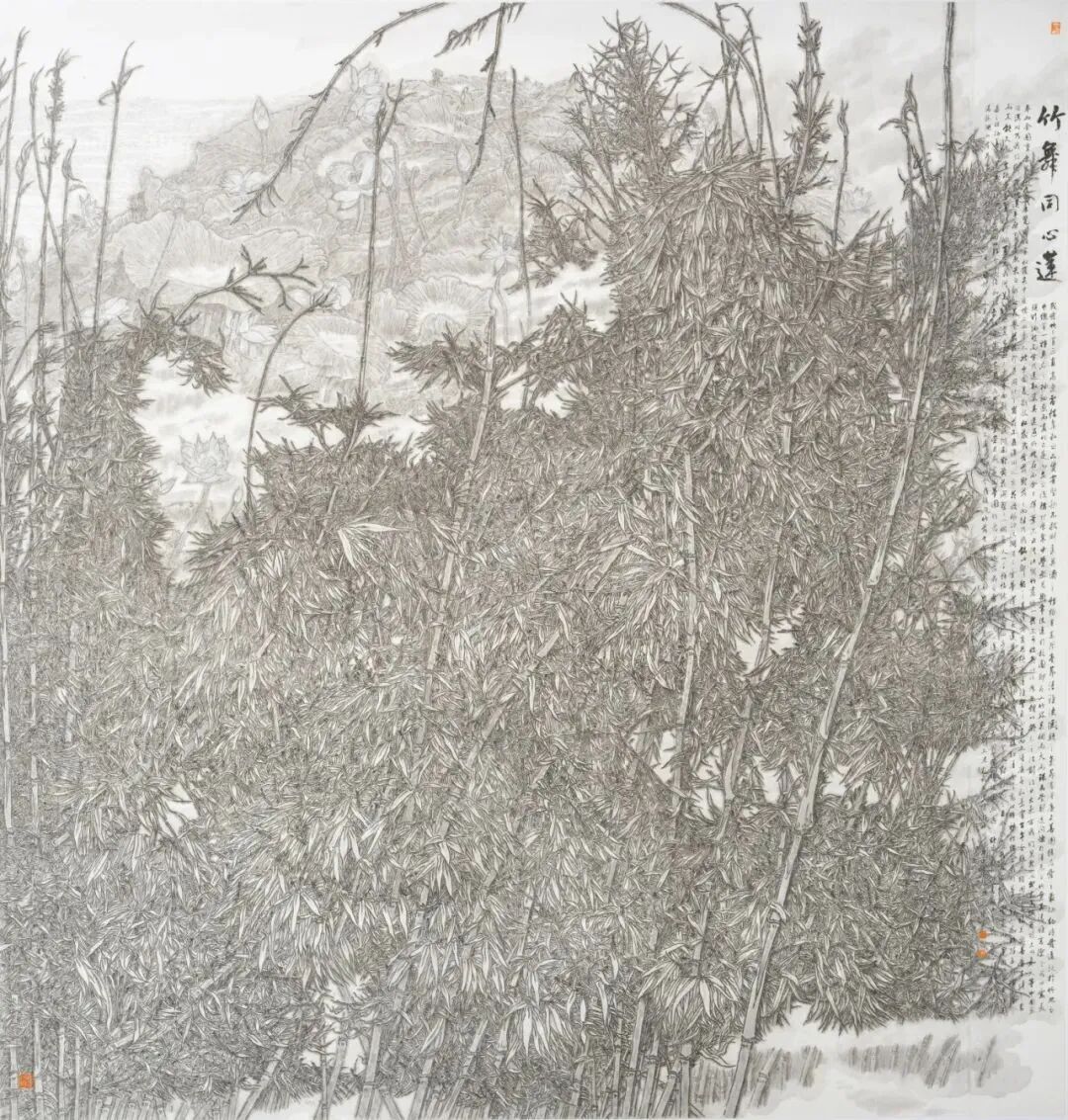

这种“共生”意象,深藏着他对于时代的敏锐感知。去年创作的主展品《竹舞同心莲》,以“密不透风的丛竹”护佑着“同心莲”,竹丛如墙,却透出生机勃勃;荷花似玉,更显纯净无瑕。“面对国际风云变幻的时代背景,我想通过竹荷同框,传递‘同心同德、共渡难关’的信念。”他说道。而他2012年被中国美术馆收藏的《废墟上的春天》,则以灾后废墟中顽强重生的竹子隐喻希望,每一片竹叶都饱含着对生命的敬畏与坚韧。

技法上的大胆革新,让这份精神表达更具视觉张力和情感厚度。传统白描多是单遍勾勒,他却在作品正反两面反复勾勒叠加,正面仅画30%,反面则画70%,最多时反复勾勒五遍,赋予画面油画般的厚重肌理与磅礴气势,使观者看到的每一笔,都凝聚着层叠的生命力。

在彩荷创作中,他更打破了传统荷花“柔弱摇曳”的固有印象,运用绿、蓝、红、黄等色彩相互晕染渗透,荷叶仿佛燃烧着火焰,荷花则透出自信豪情。“这是属于这个时代的荷花气度——自信、刚健、热烈。”这样的作品连复制都成为奢望。曾有藏家愿出200万求复制其作品,被他婉拒——“八个月的心血,每一笔都凝结着彼时彼刻的心境与激情,连我自己都无法复刻。”

国画 竹舞同心莲

240cm×230cm 2024年

乡愁为墨,荆楚为魂:地域文化里的艺术根系

“一方水土养一方人,更滋养一方艺术。”刘正洪的笔墨里,始终浸润着湖北水乡的精魂。汉川地处“洪湖-汉川-蔡甸”莲藕产业带的核心区域,江汉平原广袤的荷田、汉江悠悠的流水、岸边摇曳的竹林,共同构成了他艺术创作的“精神原乡”。

第四届全国青年美展获奖作品(最高奖)《废墟上的春天》,入选第五届北京国际美术双年展,并被中国美术馆收藏

“上小学时,夏天上学总要穿过青翠的竹林,沿途两旁是一望无际的荷花;冬日里赤脚下塘挖藕,夏日则撑船采莲蓬。”这些鲜活的记忆成为他取之不尽的灵感源泉。因此,荷花的灵秀柔美和莲藕深藏泥中的翠生刚健,都在他的作品中得到了淋漓尽致的展现。

无论是荷还是竹,在刘正洪的笔下,既带着荆楚大地的雄浑刚健,又蕴藏着水乡的灵动秀美。“湖北莲藕种植面积和产量均居全国第一,荷花是我们心中的‘省花’,我要把这份独属于家乡的大美,用画笔呈现给世界。”这份深厚的地域情怀,正是其艺术创作始终扎根生活沃土的明证。

守正创新:一位艺术家的文化自觉与时代担当

谈及第九届全国美术作品展优秀奖、第四届全国青年美术作品展最高奖等荣誉,刘正洪态度通透:“获奖只是艺术旅程中的一个节点,真正重要的是作品本身能否传递直抵人心的力量。”

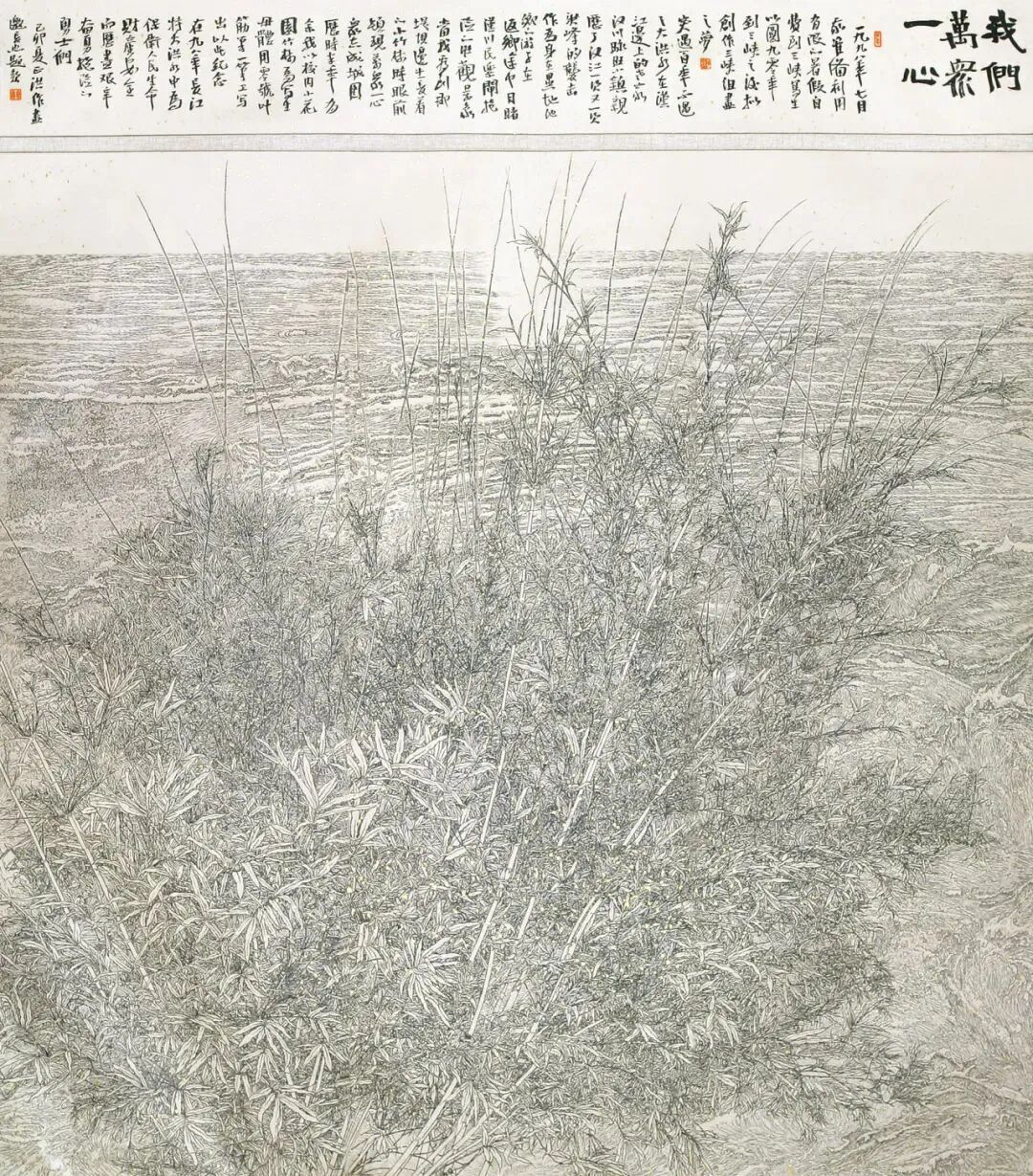

1999年,他以98抗洪精神为灵感创作《我们万众一心》,用层层叠叠、紧密相依的竹叶象征众志成城的抗洪大军,每一片叶子都凝聚着“万众一心”的信念。这幅作品在省展中斩获银奖,更入选全国美展并获奖,成为当年画坛的一匹“黑马”。对他而言,获奖并非目的,而是对其坚持创作“正能量”、反映时代精神的一种肯定。

正是这份坚定的文化自觉,让他的作品始终紧扣时代脉搏——从《废墟上的春天》中象征重生希望的竹影,到如今《竹舞同心莲》里凝聚的人类命运共同体理念与团结力量,每一笔都饱含着对国家与人民的深情。

国画 我们万众一心

240cm×200cm 1999年

这份艺术家的本分与担当,也让他对“传统与创新”的永恒命题有着清醒而深刻的认知。面对画坛“深陷传统程式不可自拔”或“完全抛弃传统另起炉灶”的两种极端现象,他始终秉持李可染先生“用最大的功力打进去,再用最大的勇气打出来”的理念。因此,他坚信对艺术家个体而言,必须具备“十年磨一剑”的定力与毅力,学好基本功,守好传统的根脉,方能让创新之树枝繁叶茂,有深厚的根基与十足的底气。

如今58岁的刘正洪,创作热情丝毫未减。采访期间,他正在潜心绘制一幅6米长的巨作《雨后骄阳》,将妻子在郧西古村落采风时捕捉到的荷花影像——尤其是清晨阳光沐浴下昂扬绽放的姿态融入笔墨。“我现在的创作状态非常好,内心充满激情,更渴望将这份美好的激情,通过充满正能量的艺术形式传递下去。”

他计划以此次《竹舞同心莲》展览为新的起点,筹备一场规模更为宏大的同名主题巡展,让竹的刚直风骨与荷的纯净高洁,在更广阔的舞台上,向世界传递荆楚文化的深厚底蕴与昂扬奋进的时代精神。

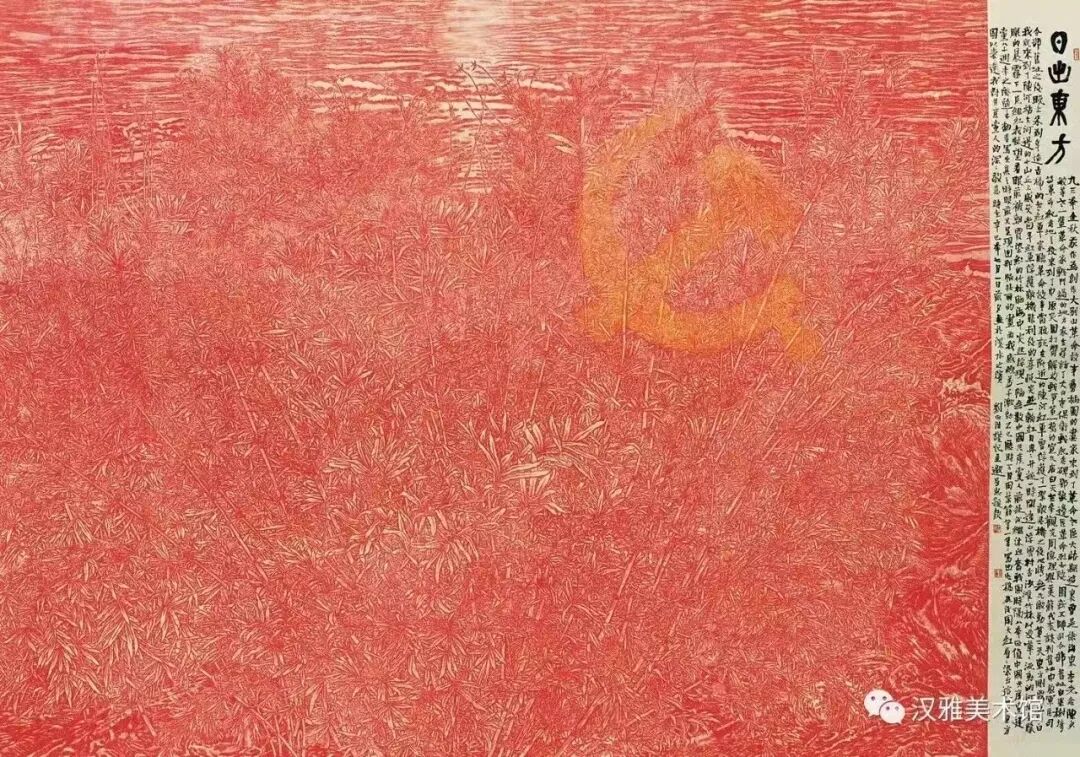

参加庆祝中国人民解放军建军八十周年全国美术作品展作品《日出东方》,200cm×300cm

刘正洪简历

刘正洪,1967年生于湖北汉川。一级美术师,中国美术家协会会员、湖北省美术家协会理事、湖北省国画院专业画家。1990年毕业于湖北美术学院,1995年毕业于北京画院人物画高研班,2008年毕业于湖北美术学院首届艺术硕士研究生班。

曾获第九届全国美术作品展优秀奖、第四届全国青年美术作品展优秀奖(最高奖),中国画作品《废墟上的春天》入选第五届北京国际美术双年展并被中国美术馆收藏。

友情链接

主办单位:湖北省文学艺术界联合会 技术支持:荆楚网

地址:湖北省武汉市武昌区东湖路翠柳街一号

联系电话:027-68880703 留言信箱:hbswlwczx@126.com 邮政邮编:430071

鄂公网安备 42010602002566号